日本国憲法の起草

画像:1945年のクリスマス 日本国憲法に男女平等を書いた女性(柏書房)

1945年12月24日、私は留学先のアメリカから日本に帰った。終戦後の日本は建物など焼け落ちて焦土と化していた。

1946年2月4日、GHQ民政局長のホイットニー准将から、民政局員25名が日本国憲法の草案作成を命じられ、猶予は7日間と告げられた。

25名は8つの委員に分けられ、責任者はケーディス大佐だった。彼は頭が良く、状況把握や決断力が優れていて、まさに参謀タイプの人物だった。

私は人権を担当する委員に任命され、ほかにロウスト中佐とワイルズ博士の2人がいた。私の仕事は雑務や秘書ではなく憲法を起草するという大役であり、指名されたときの驚きは今でも忘れられない。

そして、ロウスト中佐は私に「シロタは女性だから女性の権利に関する草案を作成したらいかがですか?」と提案され、迷うことなく「YES」と答えた。

女性の権利に併せて児童の権利や教育の自由についても書きたいと申し出ると、ロウスト中佐は承認してくれた。

私は英語、日本語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、ロシア語を身につけていたので、それらを活用して各国の憲法を読み漁り、人権に役立ちそうな条項に目を通しながらメモをとっていった。

2月5日。私は各国の憲法を読みながら、日本の女性が幸せになるための方法を考えた。

軍事的国家の日本で育った私だから熟知しているが、結婚も仕事も自分の意思で決めることが許されない日本女性は社会的に権利が認められていない。

私は、女性の権利を正しく示さなければ日本は平和にならないと感じた。

そして、日本国憲法の起草に際し、人権条項の「権利」を担当した私は「日本という国が豊かになるためには女性と子供に対する正当な権利を憲法の基本理念に掲げること」が第一の地点と考えた。

官僚になるのは大半が男性だし、この国の男性たちは今すぐに古い文化を崩そうとはしないだろうし、女性の権利を具体的に国家ルールに載せておけば嫌でも無視することはできない。

しかし、憲法に掲げたところで軽視されてしまえば意味がなく、女性が不当な扱いを受ける環境を変えられない。だから私は、「男女平等」に関して執拗までに念を入れた。

その日から、どの国の憲法を読んでも私は女性の権利に関することしか目に入らなくなっていた。

そして、誰から強いられたわけでもないのに、私は自分の背負っている責任の重さが日に日に増していくのを感じた。

それは孤独や嫌気ではなく情熱や決意と呼ぶに相応しい命を燃やすに値することだった。なぜなら、日本女性すべての未来を私が担っているからだ。

ここが日本が変わる第一歩なら、もう二度とこないチャンスと思えた。

2月8日。徹夜が続き、ようやく完成した草案だったが、女性の権利に関する草案は無残にも大半がカットされ、条項が一つ減るたびに女性の苦しみが増えていくような感覚に襲われた。

悔しさが涙に変わり、肩の震えを抑えるのが精いっぱいだった。しかし、希望は失われていなかった。

ロウスト中佐とワイルズ博士が草案の運営委員であるケーディス大佐らと議論を交わし、奮闘している姿を見て私は自分を奮い立たせた。「今やらずして、いつやるのだ」と。

2月9日、議論の末、まとめられた草案はマッカーサー元帥に届けられた。

この時点で草案は第三稿(2度の手直し)となっており、全92条の草案となっていたが、マッカーサー元帥の承認を得なければ決定稿にはならない。

人権条項は34%を占めており、これまでの大日本帝国憲法(=明治憲法)には一文字も掲げられていなかった女性や子供に関する条項が新たに盛り込まれた草案だった。

マッカーサー元帥は草案を熟読し、多少の手直しはあったが、女性と子供に関する条項は修正することなく承認された。12日の夜に、草案は決定稿となった。

2月13日。外務大臣の吉田茂と国務大臣の松本烝治手に草案が渡され、日本の官僚が目を通す作業が麻布にある外務大臣の官邸で行われた。

製作委員会と日本の官僚とで会議が行われ、私は通訳として出席することを許された。通訳は、これが初めてではない。起草チームであると同時に、私は通訳も担当していた。

そして、その席でケーディス大佐が次のような言葉を日本に投げかけた。

「マッカーサー元帥は婦人に対する選挙権の授与を他国の占領政策で推奨してきた。日本でも女性の権利を熱望している。

今回の起草にあたり女性に関する権利を担当したのは、日本で育ち、日本女性の立場を誰よりも熟知しているシロタが情熱を注いで完成させたもの。

不利益なことや間違ったことが書かれているはずがありません。ですから、この条項に関しては議論する必要はないでしょう」

佐藤達夫や白洲次郎ら日本の委員が一斉に私を見た。私のことを通訳と思っていたので草案作りを担当していたと知って驚いたのだろう。私は見つめ返し、目を逸らさなかった。

1分ほど沈黙したあと、日本の委員らは承認した。日頃から私が日本に好意的な感情を示していることを通訳を通して彼ら(日本の委員)も知っていたからだ。

こうして、9日をかけた日本国憲法の草案は2月13日に正式な憲法となり、翌年の5月3日から施行された。

日本国憲法は日本の法体系において最高法規に位置付けられるため、女性の権利が国家の重要法規として認められた瞬間でもあった。

ベアテ・シロタの草案

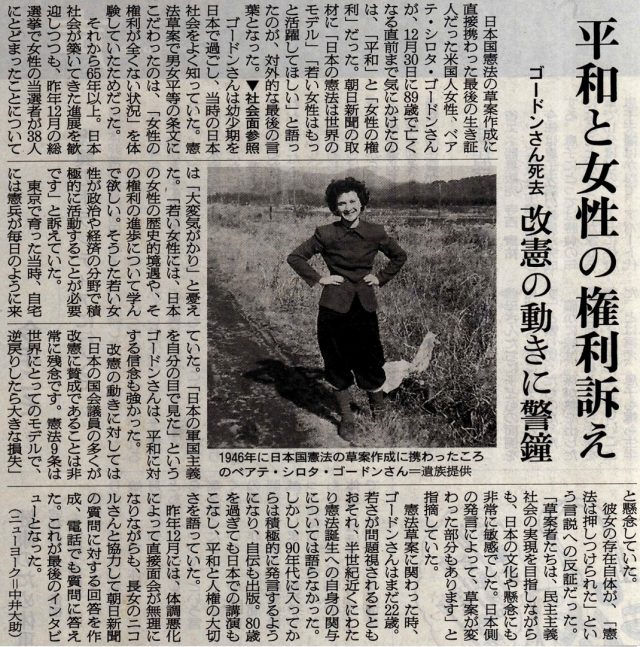

画像:2013年1月3日の朝日新聞

シロタが参考にした国の憲法は、ワイマール憲法、アメリカ合衆国憲法、フィンランド憲法、ソビエト社会主義共和国連邦憲法とされています。

- ワイマール憲法

109条(法律の前の平等)、119条(婚姻、家庭)、122条(児童の保護) - アメリカ合衆国憲法

第1修正(信教、言論、出版、集会の自由)、第19修正(婦人参政権) - フィンランド憲法の養子縁組法

- ソビエト社会主義共和国連邦憲法・10章の第122条(男女平等、女性と母性の保護)

シロタの草案はケーディス大佐の反対で大半が削除されましたが、彼女が定義した人権に関する考えは、日本国憲法の第24条、第25条、第27条に生かされることになりました。

なお、シロタが作成した草案は次の通り。

| 婚姻と家庭とは両性が法律的にも社会的にも平等であることは当然である。このような考えに基礎をおき、親の強制ではなく相互の合意にもとづき、かつ男性の支配ではなく両性の協力にもとづくべきことをここに定める。これらの原理に反する法律は廃止され、それに代わって配偶者の選択、財産権、相続、住居の選択、離婚並びに婚姻及び家庭に関するその他の事項を、個人の尊厳と両性の本質的平等の見地に立って定める法律が制定されるべきである。 |

|

すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において差別されない。 |

|

妊婦と幼児を持つ母親は国から保護される。必要な場合は、既婚未婚を問わず、国から援助を受けられる。非嫡出子は法的に差別を受けず、法的に認められた嫡出子同様に身体的、知的、社会的に成長することにおいて権利を持つ。 |

|

養子にする場合には、その夫と妻の合意なしで家族にすることはできない。養子になった子どもによって、家族の他の者たちが不利な立場になるような特別扱いをしてはならない。長子の権利は廃止する。 |

|

すべての子供は、生まれた環境にかかわらず均等にチャンスが与えられる。そのために、無料で万人共通の義務教育を、八年制の公立小学校を通じて与えられる。中級、それ以上の教育は、資格に合格した生徒は無料で受けることができる。学用品は無料である。国は才能ある生徒に対して援助することができる。 |

|

公立・私立を問わず、児童には、医療・歯科・眼科の治療を無料で受けられる。成長のために休暇と娯楽および適当な運動の機会が与えられる。 |

|

学齢の児童、並びに子供は、賃金のためにフルタイムの雇用をすることはできない。児童の搾取は、いかなる形であれ、これを禁止する。国際連合ならびに国際労働機関の基準によって、日本は最低賃金を満たさなければならない。 |

|

すべての日本の成人は、生活のために仕事につく権利がある。その人にあった仕事がなければ、その人の生活に必要な最低の生活保護が与えられる。女性はどのような職業にもつく権利を持つ。その権利には、政治的な地位につくことも含まれる。同じ仕事に対して、男性と同じ賃金を受ける権利がある。 |

シロタの草案は現行の日本国憲法にも反映されており、終戦後の日本に影響を与えた人物の一人であると言っても大げさではないでしょう。

彼女は「男女ともに人権は等しい」「子供に正しい教育を受けさせるべき」という理念を草案で訴え、それまで軽視されていた女性と子供の権利を法の基本理念という形で成立させました。

シロタの位置付けた定義が礎となり、のちの1986年には男女雇用機会均等法が施行され、1999年の男女共同参画社会基本法へとつながっていきます。

おそらく、シロタと聞いてピンとくる人は少ないと思います。しかし、法治国家に生きる私たちは、ベアテ・シロタという女性について少なからず知っておく必要があるのかもしれません。

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

の消滅」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

jpg-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)

」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-185x130.png)

-185x130.jpg)

-185x130.jpg)