画像:織田信長(東京大学史料編纂所)

戦国時代は「力こそ正義」の猛者たちが今日を生き抜くために戦っていたわけですが、武力だけではなく「人間力」=「センス」が求められる時代でもありました。

領土の政務や部下の管理など自国を守る能力が必要とされ、その規模が拡大するにつれて統治するのが難しくなっていきます。

軍事や部下の掌握、領土拡大のマネジメントなど一国の主は多忙であり、力が無ければ有力な武将の傘下に入るという流れが必然でした。

そのため、当時の武将たちは近場の敵と争って自分の領土を守るので手一杯だったのです。そんな中、近畿統一に目を向け、あちこちに敵をつくっていた織田信長は戦国の異端児と言える存在でした。

織田信長の戦術

画像:歴史人「桶狭間の戦いの謎を読み解く」(2015年12月号)

信長のマネジメント能力や統制力には目を見張るものがあり、“大うつけ(大バカ者)”と呼ばれていたなんて信じられないくらい慎重かつ戦略的で、合理主義な人物像が浮かび上がってきます。

さて、戦国時代の構図といえば、地侍や豪族が有力な武将の傘下に入るというのがセオリー。合戦には武器や食料など費用が伴い、人員も用意し、一定の経済力がなければ実行できません。

個々の武力も重要ですが、有能な人材を集めるにも基本はお金。この時代、武田信玄や上杉謙信を例に挙げると、彼らの財力は飛びぬけていたと言えます。

それに比べれば信長の資金力は中の中といったところ。しかし、少ない資金でも着実に勝利を重ねていった信長の戦術は、ある原理に基づいていたことが近年の研究で報告されています。

その戦術とは、「ランチェスター戦略」です。

局地戦で挑んだ桶狭間

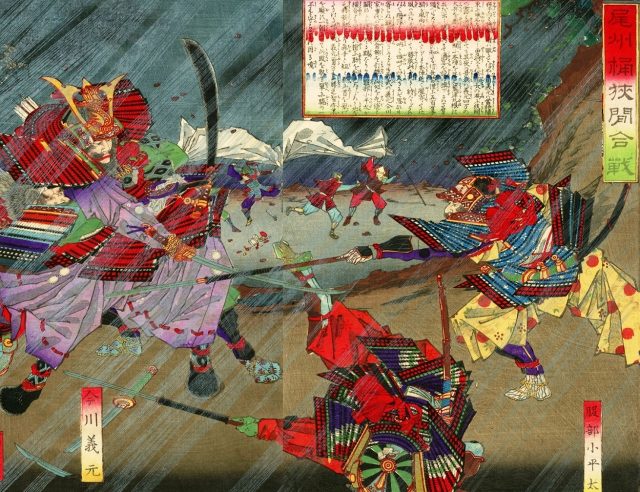

画像:歌川豊宣・画「尾州桶狭間合戦図」(名古屋市図書館)

ランチェスター戦略とは「弱者が強者に勝つための法則」で、一つ目に「一対一の局地戦では個別の力が発揮され軍事力が高くなる」というもの。

兵力の少ない部隊(弱者)が広いフィールドで戦っても個々の能力が生かされず数に負けて勝率は低くなり、反対に、多い兵力の部隊(強者)が狭いフィールドで戦うと数が意味を成さないという原理。

桶狭間の戦いを確認すると、ランチェスター戦略に沿った局地戦であったことがわかります。

2万を超える今川軍に対し、3000の兵で挑んだ信長は桶狭間の立地を加味したうえで大軍に勝利。局地戦で個々の戦力を生かし、「狙うは義元の首一つ」という明確な戦法だったと言えるでしょう。

勝てる戦に挑んでいた

画像:第62回ぎふ信長まつり「鉄砲隊」(ぎふ信長まつり実行委員会)

二つ目が、「広いフィールドでの戦いは武器や兵力が勝率を高める」というもの。

信長は桶狭間の合戦以降、敵よりも多い兵力を揃え、通常よりも長い槍や最新式の鉄砲などを多く用いて合戦を行っています。

そして、これらの条件が揃わない戦は避け、状況を見極めて撤退を選択したり、初めから戦を仕掛けないという明確なプランをもっていたわけです。

大胆不敵なイメージで描かれやすい信長ですが、実は合理的で慎重な人物であったようです。さらに計画的で、そこに行動力が伴ったからこそ躍進的な出世を可能にしたんです。

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

の消滅」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

jpg-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)

」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-640x360.jpg)

-1-185x130.jpg)