毛利家の知将「小早川隆景」の名言に学ぶトップリーダーの考え方

画像:小早川隆景の肖像(三原市歴史民俗資料館)

毛利元就の三男、小早川隆景。兄は毛利隆元、吉川元春。そして、安芸(広島県西部)の領主に過ぎなかった父の元就は様々な策を講じて中国地方の覇者となり、一代で大国を築き上げ戦国大名となった名将です。

隆元、元春、隆景に対して元就が「三人で力を合わせて毛利家を守れ」と告げた「三本の矢」の話(諸説あり)は有名ですが、その遺言に従って隆景は、元就が亡き後の毛利家を兄の元春と共に支えました。

長男の隆元は元就よりも早く他界しており、隆元の息子である輝元が毛利家2代目を継承し、元春が"攻め"なら隆景は"守り"、剛と柔の二本柱で毛利家を内外の敵から守りました。

あえて隆景の才覚を一言で表すなら、思慮深く、柔軟に物事を捉え、決めたことは貫き通し、決断力や判断力が優れていた人物であったと考えられます。秀吉から厚い信頼を寄せられ、黒田官兵衛が"手本"にしたという逸話もあるくらいです。

そこで今回は、毛利家の中でも群を抜いて知略に秀でていた隆景の「考え方」や「言動」から、現代にも生かせる「教訓」や「考え方」を学んでみましょう。わけのわからない参考書より、よっぽど勉強になると思いますよ。

急用の時こそ慌てず慎重に。

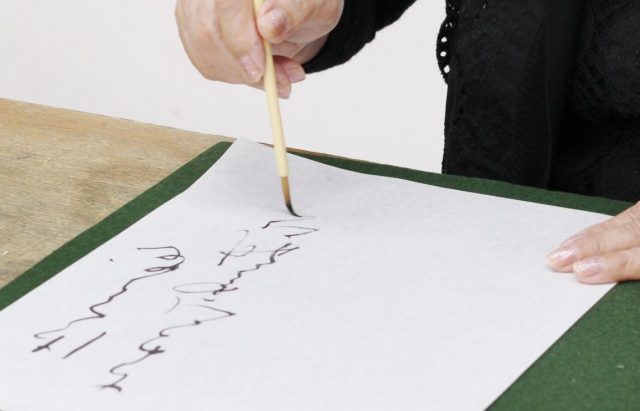

隆景は急ぎの用件を伝えるために右筆(代筆を務める文官)に手紙を書かせる際、

| 「急用の手紙だ。ゆっくり慎重に書きなさい」 |

と指示していたそうです。すぐにでも知らせなければならない用件なら一秒でも早く書き終えて手紙を届けることのほうが重要と思いがちですが、この言葉には隆景の思慮深くて堅実的な考え方が詰まっています。

もちろん一早く知らせることは大前提で、それよりも隆景にとって重要なのは「正確に伝える」ということ。つまり、スピーディーに手紙を届けることができたとしても、しっかり内容が伝わっていなければ意味がないということです。

慌てて書いて内容が抜けていたり要点を書き損じていたり、誤字や脱字で読みにくかったり、または上手く相手に伝わらない文面であったりすれば、再び手紙を書かなければならないので結果的に伝達が遅れてしまうわけです。

「早く書き終えること」ではなく、「ちゃんと相手に伝わること」を意識させるために、「急用を知らせる時こそ、ゆっくり慎重に慌てず時間をかけて書きなさい」と右筆に指示していたんですね。

しかし、これは手紙に限ったことだけではありません。

本来の目的や意味を見失わないことの大切さを教えてくれる教訓でもあるのです。

仕事でも日々の人間関係でも、目の前のことを済ませるだけの"作業"になっていないでしょうか。話す、書く、作る、売る、見る、など、どのような場面でも全てにおいて「その先にある本来の目的や意味」を忘れてはいけません。

隆景の「手紙は書き終えることがゴールではない、ちゃんと相手に伝わってこそ本当の意味で目的を達成したことになるのだよ」という教えを、自分の日々の言動を見つめ直す教訓として参考にしてみるのもいいかもしれませんね。

楽は毒、苦は薬と思え

画像:小早川隆景の銅像(三原駅)

史料などを見ると、隆景は部下や家臣など人材を育てる毛利家のトップリーダーであったことも見受けられます。

そんな隆景の"人材育成"が垣間見える言葉が、

| 「心に合うことは毒となり、心に逆らうことは薬になると思いなさい」 |

という教えです。現代に通ずる教訓として解釈するなら、

「仕事や人間関係など自分に合う、または好むことだけを選んでいては現状に甘んじて成長や進歩の妨げ(毒)になり、拒絶したくなるような試練や苦手と思うことに立ち向かい乗り越えてこそ人生は豊なものになる」という教えですね。

だからといって、「あまえるな」ということが言いたいのではありません。生きている以上、時間は流れ、それに伴う成長が求められます。自分に合うことだけを受け入れる体質では、本当の意味での成長や進歩にはつながらないのです。

苦しかったり逃げたかったり、難題や試練が立ちはだかった時こそステップアップできるチャンスであり、自分に合うほうへ行くのか、それとも、あえて険しい道に足を踏み入れるのか、選ぶのはいつも自分。

ならば、「心に逆らうことは薬=苦境や試練は成長や進歩につながるチャンス」と思って立ち向かいなさいという、隆景の厳しくも人情のある戒めの言葉です。それが、結果的に人生を豊かにする糧になるというわけです。

我慢するより解決せよ

画像:小早川隆景(大阪城天守閣)

| 「耐えるよりも解決しなさい」 |

問題や困難に直面したり上手くいかなかったりしたときは「耐え忍ぶのではなく、どのようにすれば状況を改善できるのか、問題を解決できるかを考えなさい」という隆景の教えです。

原因を明確にするために「なぜ、そのようになったのか」を自覚する必要があり、物事には必ず"理由"があることを再確認させられる言葉。人生には我慢が必要な時もありますが、原因を考える過程で知識や経験を得ることもできるのです。

隆景の場合、群雄割拠の戦国において内外の敵から毛利家を守る使命がありましたし、常に考えることの連続だったはず。そうやって得た知識や経験は血となり肉となり、官兵衛や秀吉から知将と称えられるほどの人物になったのでしょう。

すぐに「わかった」と言うな

思慮深い隆景の人格を表す言葉として、

| 「すぐ、"わかりました"と言う人間は、実際は、わかっていない」 |

という教えがあります。つまり、すぐに「わかりました」とか「そうですね」と答える人間は実際には何も考えていない"その場しのぎ"の返事であるということ。結果、そういう人間の返事は信用できないということになるんです。

「何度も同じことを言わせるな」というのは、「わかりました」と返事したあとに失敗した時の話で、意味を理解できなかったり疑問があれば納得してから「わかりました」と答えなければならないわけです。

まさに、聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥ということわざの通り。深く考えずに返事して失敗して信用を失うよりは、怒られてもいいから意味を理解するまで聞き直したほうが結果的に信頼を損なわないという教訓ですね。

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

の消滅」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

jpg-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)

」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-185x130.jpg)