実は"猛将"ばかりじゃない?「賤ヶ岳七本槍」と呼ばれた武将たち(前編)

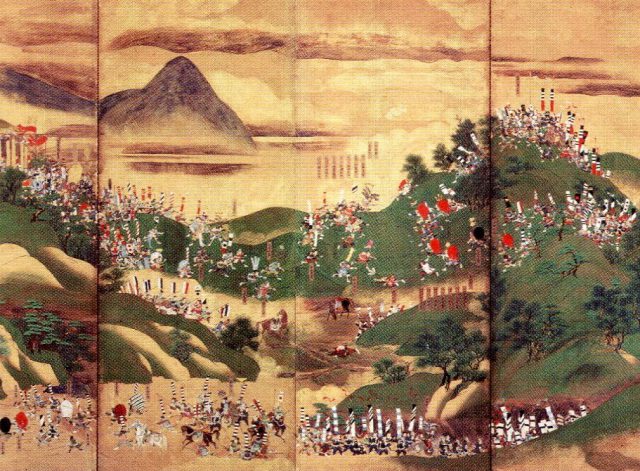

画像:賤ヶ岳合戦図屏風(横浜市馬の博物館)

織田信長が本能寺で討たれたあと、山崎の合戦、清須会議を経て確執のできた柴田勝家と羽柴秀吉(のちの豊臣秀吉)が衝突し、やがて賤ヶ岳(しずがたけ)で合戦が勃発することになります。

このとき、秀吉が従えていた家臣のうち、武功を挙げた7人の武将を称えて後世に名付けられた異名が「賤ヶ岳七本槍」です。暴れん坊ばかりで猛将ぞろいというイメージがありますが、実際のところ、そうでもないんですよね。

そこで今回は、賤ヶ岳七本槍 がテーマ。でも、7人のメンバーのプロフィールを紹介するという至ってシンプルな内容になっていますので、おさらい程度に読み進めて頂けると幸いです!

加藤清正

画像:加藤清正の肖像(京都市勧持院)

清正の母親が羽柴秀吉(のちの豊臣秀吉)の母・大政所の親戚だったことから、刀鍛冶(刀職人)の父が他界したあとは秀吉の小姓(世話係)として仕えます。実子のない秀吉にとって息子のような存在で、やがて武将として独り立ちできるように武術や兵法を教育しました。

いわゆる「子飼いの(子供のときから育てた)武将」というわけです。1582年、柴田勝家と秀吉が衝突した「賤ヶ岳の戦い」では敵将を討ち取るなど大きな武功を挙げ、のちに「賤ヶ岳七本槍」と称えられることとなります。

肥後の領主・佐々成政が一揆の責任をとって切腹すると肥後の北部に19万石を与えられ、熊本城の城主に。清正は腕っぷしの強さだけでなく、領内の活性にも手腕を発揮し、熊本の礎を築いたと言っても大げさではありません。

成政の切腹や一揆による後始末で荒れに荒れまくっていた肥後を安定させ、現代の専門家が参考にするほどの優れた建築や治水技術で領内を整備し、多大なる功績を残した清正は「清正公(せいしょこ)さん」の愛称で領民から慕われました。

1597年、慶長の役(朝鮮出兵)では先鋒を務め、清正は防衛の拠点として前線に城を築いたのですが、5万7千もの明・朝鮮連合軍が攻め寄せてきて超絶ピンチな状況に陥るも、わずか500の兵で籠城し、10日間も耐え抜き、援軍が駆けつけると清正が指揮を執って敵兵2万に大損害を与えたと言われています。

秀吉の死後、1598年に家康の養女を継室(正室と同じ扱いの妻)として迎え、2年後の関ヶ原の戦いでは東軍につき、合戦後は北肥後から肥後全域を拝領して52万石の大名となりました。

清正は秀吉への恩義から豊臣秀吉と家康の中を取り持とうと努力し、二条城での会見を仲介。熊本に帰る船の中で急死し、50歳で他界しました。この会見で秀頼と家康の仲が深まることになり、大坂の陣へと発展するのです。

ちなみに、清正の死は"家康の暗殺"説が囁かれているんですよ。2年後には豊臣家の有力者だった浅野幸長も清正と同じ症状で急死し、さらに池田輝政も急死。

いずれも関ケ原の合戦で東軍についたものの、もとは豊臣恩顧の(秀吉に可愛がられていた)武将だったため、将来的な不安要素(派閥や忠誠心など)を払拭する目的で排除したのではないかと密かに疑われているんです。

用心深い家康のことですし、あり得ないと言い切れないかもしれません・・・。

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

の消滅」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

jpg-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)

」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

この記事へのコメントはありません。