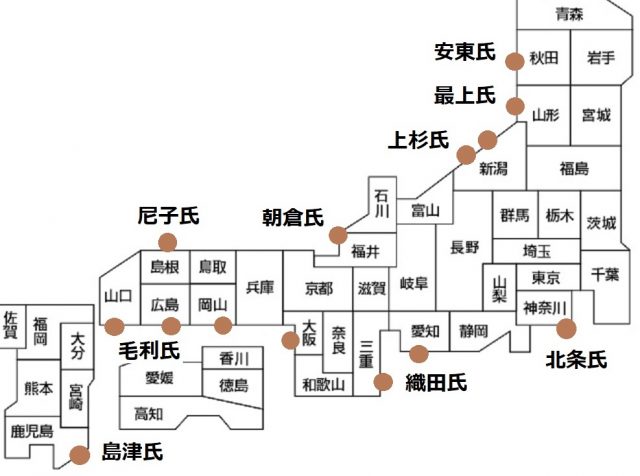

港を所領した戦国大名

物流の拠点である港が栄え、とくに発展した港町が地方から商人が集まる「堺(大阪)」と「大津(滋賀)」でした。

ほかにも戦国時代に栄えた港町が、

日本海域

| 直江津(新潟)、柏崎(新潟)、酒田(山形)、土崎(秋田)、十三(青森) 美保関(島根)、敦賀(福井)、輪島(石川)、岩瀬(富山) |

瀬戸内海域

| 宮島(広島)、赤間関(山口県下関)、岡山港(岡山) |

関東地区

| 品川湊(東京)、神奈川湊(神奈川) |

東海地方

| 津島(愛知)、熱田(愛知)、安濃津(三重) |

九州地方

| 博多津(福岡)、坊津(鹿児島) |

など、上記以外にも各地方に港がありましたが、港を所領する代表的な戦国大名として、

| 土崎・・・安東愛季 酒田・・・最上義守、最上義光 直江津、柏崎・・・上杉謙信、上杉景勝 津島、熱田・・・織田信長 神奈川湊・・・北条氏康、北条氏政 敦賀・・・朝倉義景 美保関・・・尼子経久、尼子晴久、尼子秀久 宮島、赤間関、岡山港・・・毛利元就、毛利輝元 坊津・・・島津貴久、島津義久、島津義弘 |

などの名が挙がります。こうしてみると、いずれも戦国時代に権力をもった大名・武将であることがわかりますよね。

港が栄えると、その港を所領する戦国大名は経済的に潤い、笑いが止まらないほど儲かっていたんです。大きな収益を得ているということは資金も増え、当然ながら軍事力(武器や兵の雇用など)にも大きな影響を及ぼすのです。

戦国時代における港の利権

画像:現在の堺港(ニッポン旅マガジン)

港を支配下に収めるということは「水路における物流のルートを支配する」ことになり、その地の産業・商業や財力・経済を支配することになり、水路の玄関口である港の支配権は大名に大きな収益をもたらす財源だったのです。

そして、ほとんどの場合、港を通行する舟は港で「関税(通行税)」を支払う必要があり、港の関税は莫大な収益を生み出していました。たとえば、上杉氏が年間で得ていた関税は4万貫(およそ金80万両)とも言われています。

そして、港は「専売品(特産品)」の輸出とも密接な関係があり、たとえば、尼子氏の出雲(島根)の「雲州鉄」や上杉氏の越後の「越後上布または越後青苧」など、商品を輸出する際の重要な物流ルートでした。

そうした専売がある大名は専売品と港の関税2つで利益を上げていたわけです。

また、戦国時代の港は海外との交易(貿易)も盛んに行われており、瀬戸内海の下関を所領していた毛利元就や、伊勢湾を支配していた織田信長、坊津の島津氏など、いずれも各地で怒涛の如く勢力を拡大した武将ですね。

戦国時代の全盛期は中国や朝鮮との大陸貿易に加え、フィリピンなど東南アジア諸国やポルトガル・スペイン・イギリスなど西洋諸国との南蛮貿易が盛んに行われており、とくに日本西部の主要な港は多きに栄えていました。

江戸時代に入ると海外との交易は大幅に縮小されましたが、戦国時代において港を支配または所領するということは、財政や軍事力に大きな影響を及ぼしていたということが分かりますよね。

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

の消滅」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

jpg-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)

」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」が切腹した理由(後編)-185x130.jpg)

-185x130.jpg)