戦国時代に「時計」はあったのか?

画像:SEIKO

1日24時間。というのは現代人にとって当たり前のことですが、戦国時代の人たちは、どのような方法で時刻を把握していたのか気になりますよね。

意外かもしれませんが、実は戦国時代にも機械式の時計はありました。来日した宣教師が中国地方の大名・大内義隆に献上した記録があり、この頃には機械式時計が日本にも存在していたようです。

とはいえ、欧米の数字や文化が浸透していない当時の日本では、最先端の機械式時計も時刻を知るための手段ではなく単なるオブジェになってしまいました。

では、戦国時代の時刻は何を基準に決められていたのでしょうか。

時刻の基準は太陽と干支

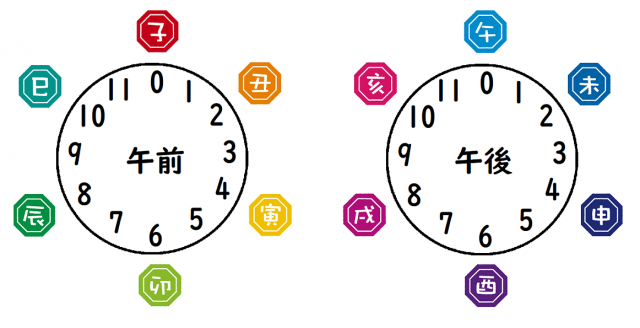

現代の時刻は1日24時間(午前12時間と午後12時間)が基準で、午前は24時~12時、午後は1時~23時の表記になっています。まず、このような数字表記は戦国時代にありません。

数字の代わりに干支の十二支(子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥)で時刻を把握していました。これを「十二時辰」と言います。

日の出(太陽が昇るとき)を「卯の刻」とし、日の入(太陽が沈むとき)が「酉の刻」、それらを基準にして残りの干支を振り分けて決めていたんです。

つまり、戦国時代の1日は12刻(一刻が約2時間。午前6刻、午後6刻)の時間割になります。

| 十二支 | 呼び方 | 定時法(現代の時刻)での目安 |

| 子の刻 | 夜半 | 0時~2時 |

| 丑の刻 | 鶏鳴 | 2時~4時 |

| 寅の刻 | 平旦 | 4時~6時 |

| 卯の刻 | 日出 | 6時~8時 |

| 辰の刻 | 食時 | 8時~10時 |

| 巳の刻 | 隅中 | 10時~12時 |

| 午の刻 | 日中 | 12時~14時 |

| 未の刻 | 日昳 | 14時~16時 |

| 申の刻 | 晡時 | 16時~18時 |

| 酉の刻 | 日入 | 18時~20時 |

| 戌の刻 | 黄昏 | 20時~22時 |

| 亥の刻 | 人定 | 22時~0時 |

ただし、十二時辰は太陽が基準になっているため、季節によって日の出と日の入が変化するので太陽が長く出ている季節は午前中の時刻が長くなります。

たとえば、夏季は午前中の一刻が2時間30分という計算になり、夜間は一刻が1時間30分。反対に、秋から冬にかけては日の出が遅いので夜間の一刻が長くなるわけですね。

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

の消滅」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

jpg-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)

」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-185x130.jpg)