大阪の陣や本能寺の変など戦国時代の出来事に由来する慣用句や言葉

私たちが普段、何気なく使っている慣用句。

二語以上の単語が結合し、その言葉だけで特定の意味を表すものを慣用句といいますが、たとえば「歯を食いしばる」や「手も足も出ない」など慣用句の一種です。

今回は、戦国時代に由来する慣用句や言葉をいくつか紹介したいと思います。

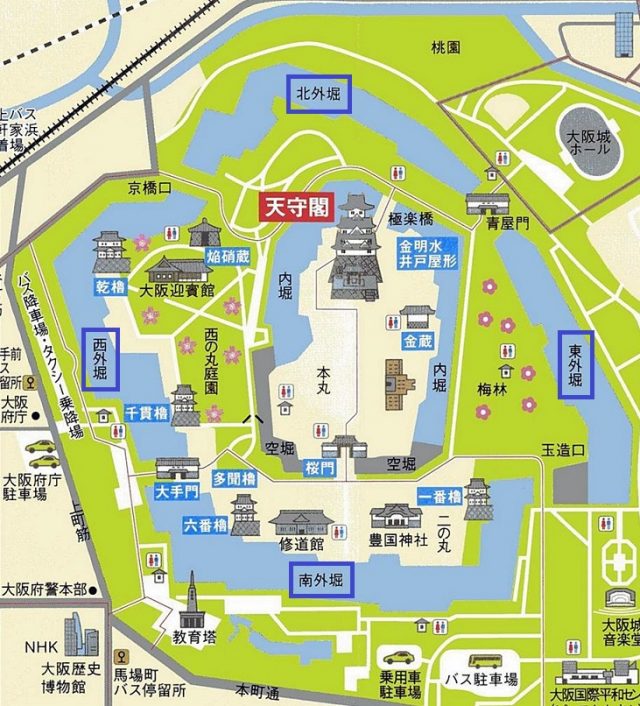

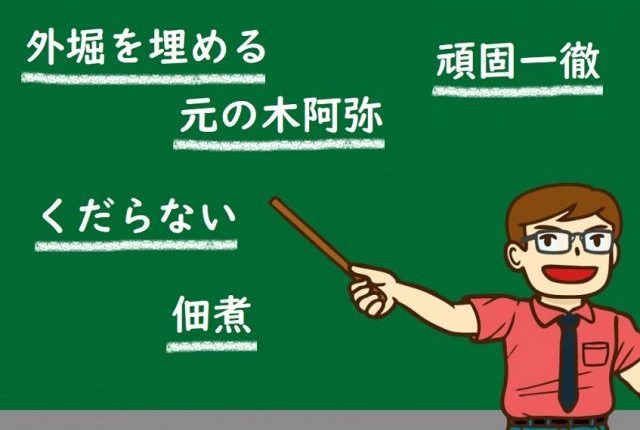

外堀を埋める

画像:大阪城公園案内図

目的を達成するために、まずは周辺の問題から片づけるという意味の慣用句ですが、この言葉は「城攻めは外側の堀から埋めて確実に城を落とす」という様に由来しています。

そして、戦国時代の最後の合戦とされる「大坂夏の陣」から生まれた慣用句という説もあるんです。

徳川家康が豊臣家を滅ぼした戦として有名ですが、大阪冬の陣で家康は戦が長期化するのを避けて"ある条件"を豊臣側に提示し、和睦を提案しました。

<和解の条件>

- 大阪城の外堀を埋める

- 大坂城の「二の丸」「三の丸」を壊す

- 真田丸を壊す

- 豊臣家の領地は没収しない、今のままでOK

- 豊臣秀頼と淀殿の身の安全を約束する

- 豊臣軍に加勢した者たちを罰しない

兵力を消耗したくなかった秀頼も条件を呑み、和解が成立しましたが、なんと家康は外堀だけでなく内堀も埋めてしまい、これに豊臣方は猛抗議。

しかし、家康は「俺は堀を埋めると言った」と知らんぷりで、その結果、大坂夏の陣が勃発することになりました。とはいえ、丸裸になった大阪城の防備は弱く、必死に抗戦するも豊臣軍は1日で敗北。

見事、外堀から埋めていき目的を達成した家康。冬の陣での和睦は、夏の陣に向けて準備するための口実だったのではないかと考えられますね。

大阪城は守備が堅固な造りとして有名でしたが、城の周辺を取り除いてしまえば弱体化することを知っていた家康は和睦という手段で大阪城を丸裸にしたわけです。

元の木阿弥

画像:筒井順昭(圓證寺)

元の木阿弥(もとのもくあみ)とは、「良い状態になったものが以前の状態に戻る」という意味で、たとえばダイエットに成功したのにリバウンドする様子も元の木阿弥ですね。

そして、この慣用句は戦国時代の大名・筒井順昭が由来とされいます。順昭は筒井氏の全盛を築いた大和郡山城(奈良県)の城主でしたが、病を患い27歳の若さで他界しました。

家臣らは順昭の息子(順慶)が成人するまでの間、顔や声が順昭に似ている「木阿弥」という名前の農民を替え玉にし、順昭の死を隠し通したのです。

やがて順慶が成人すると家臣らは順昭の死を公にし、木阿弥の替え玉生活は終了。つまり、順昭の替え玉として城で暮らしていた木阿弥は、村で田畑を耕す元の木阿弥へと戻ったわけです。

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

の消滅」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

jpg-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)

」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」が切腹した理由(後編)-185x130.jpg)