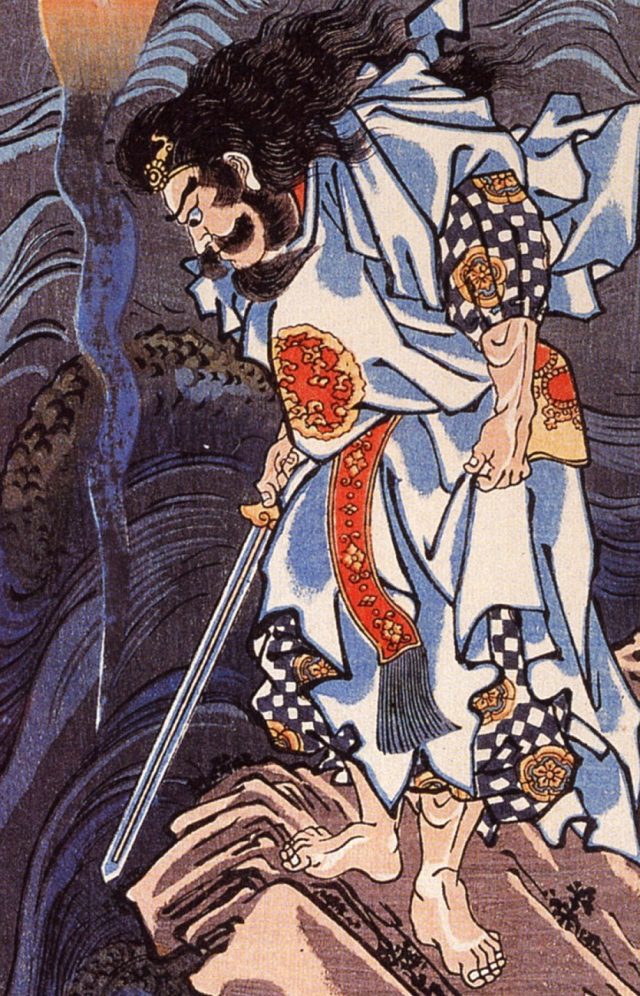

スサノオとヤマタノオロチ

画像:須佐之男(歌川国芳・画)

さて、高天原にやって来たスサノオはアマテラスに守られていることを盾にして悪さを繰り返し、暴れまわるスサノオに神々は困り果てていました。

しかも、スサノオは手が付けられない怪力の持ち主で、あちこち壊しまくっていたそうです。

暴走したスサノオはアマテラスに怪我を負わせてしまい、アマテラスは怒り悲しみ、スサノオを中津国(人間界)へ追放し、天岩屋(岩の洞窟)に引きこもってしまうんです。

太陽は隠れ、暗闇の世界となり、危機を感じた神々は、あの手この手でアマテラスを説得して天岩屋から呼び戻すことに成功するのですが、その頃、中津国に追放されたスサノオは・・・

暴れまくって海の神から破壊神となったスサノオは、中津国でウロウロさ迷いますが誰も助けてくれず自暴自棄な状態。もう、母親に会うどころの話ではありません。

中国大陸で見つけた樹種を大八州国(現在の日本)に持ち帰って種を蒔いたところ、それまで以上に木々が生い茂り、山々は緑に囲まれ、これが自然豊かな日本の起源とされています。

あるとき、スサノオが出雲(現在の島根県)を通りかかると、泣いている老夫婦に遭遇します。

なぜ泣いているのか尋ねると、老夫婦は「八つの頭をもつ巨大な蛇が娘の櫛名田比売(クシナダヒメ)を食べようとするのです」と答えました。

この大蛇が「八岐大蛇(ヤマタノオロチ)」ですね。

そして、スサノオはクシナダを見て一目惚れし、「退治してやるから娘と結婚していいか?」と提案。

ヤマタノオロチは若い娘を次々と襲っていた常習犯だったらしく、スサノオはヤマトノオロチを酒で酔わせてフラフラになったところを剣で切り裂きました。

約束を果たしたスサノオはクシナダを嫁にもらい、須賀の地(島根県雲南市)で新婚生活を送ります。

ちなみに、ヤマトノオロチを切り裂いた天叢雲剣(あまのむらくものつるぎ。またはクサナギノツルギ)は熱田神宮(名古屋市熱田区)に祀られているんですよ。

オオクニヌシとアマテラス

画像:大国主命の像(出雲大社)

スサノオはクシナダを深く愛し、須勢理毘売命(スセリビメ)が生まれます。やがてスセリビメが育つと、そこにやってきたのが大国主命(オオクニヌシノミコト)です。

オオクニヌシという名前は因幡の白兎のあとに生まれた名前で、スサノオが授けた名前ですが、その経緯は割愛させてください。

オオクニヌシはスサノオに「スセリビメと結婚したい」と懇願し、スサノオが与えた試練にオオクニヌシは耐え、結婚することを許され、葦原中国(現在の日本)の平定をスサノオに命じられました。

※オオクニヌシはスサノオの孫または息子という説もありますが、今回は婿の説を起用しています

オオクニヌシは葦原中国を平定するために出雲国(島根県)を中心に国造りを進め、スサノオの期待に応えて国造りを完成(葦原中国を平定)させたとされています。

その様子を高天原から見ていたアマテラスは「葦原中国は私の子供が治める」とオオクニヌシに国を譲りなさいと要求し、当然ながらオオクニヌシは拒否。

アメノホヒノミコトやアメノワカヒコ、タケミカヅチノカミがアマテラスの命を受けて交渉にやってきますが、オオクニヌシは最終的に息子のコトシロヌシノカミとタケミナカタノカミに判断を委ねます。

コトシロヌシは了承し、タケミナカタは「俺と力比べして勝ったらOK」と返事。タケミカヅチはタケミナカタに勝利し(相撲の起源と言われている)、オオクニヌシはアマテラスに国を譲りました。

国を譲る条件として、オオクニヌシは二つのことを要求します。

- 現世(地上)と常世(死後の世界)を繋ぐ「大きな神殿」を建てること

- 現世はアマテラスが治め、常世はオオクニヌシが治める

アマテラスは条件を受け入れ、国譲りが成立したと伝えられています。

出雲大社の原点

画像:古代の出雲大社(古代出雲大社模型展示館)

現世と常世を繋ぐ「大きな神殿」を建てる際、アマテラスの命を受けた高天原のタカミムスヒノミコトは祭事を司る神として天穂日(アメノホヒ。アマテラスの娘で次女)を出雲国に使わせました。

やがて立派な神殿が完成します。いつ完成したかは不明。

そして、大きさも不明・・・とされてきましたが、杵築大社(古代の出雲大社)に関する文献や発掘された木材などをもとに現代の建築学者や歴史学者が「大きな神殿」の推定復元に成功。

その結果、本殿の高さは48メートル(14~15階建てのビルに相当)。一説には96メートルの高さがあったという意見もあり、いずれにしてもスケールが大きかったことは確かです。

現在の出雲大社の本殿が高さ24メートル(180坪の面積)ですから、その2倍。なお、復元の模型は島根県立古代出雲博物館に展示されています。

出雲国はアメノホヒの末裔である出雲国造(イズモノクニノミヤツコ)が統治し、その子孫ら(出雲国造家)が代々、古代の出雲を治めたそうです。

現在も、出雲国造の子孫「千家家(千家氏)」が出雲大社の宮司なんですよ。千家家は天皇家(皇族)に並ぶ旧家として、日本を代表する格式高いお家柄となっています。

出雲大社の歴史

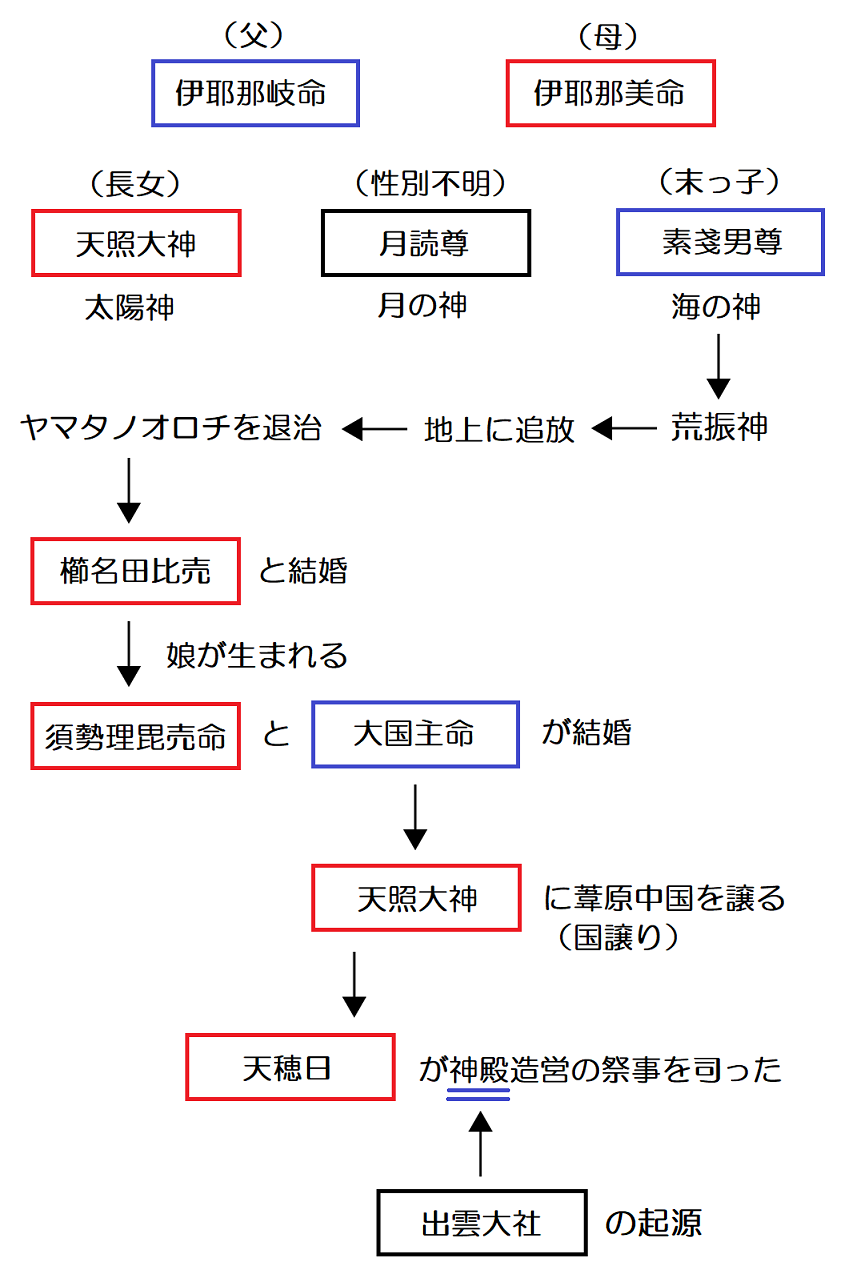

古事記を参考に出雲大社の成り立ちを辿ると、大まかに次のような系譜になります。

- アマテラス(姉)がスサノオ(弟)を中津国に追放

- スサノオが出雲でヤマタノオロチを退治してクシナダヒメと結婚

- スセリビメ(スサノオの娘)とオオクニヌシが結婚

- スサノオはオオクニヌシに葦原中国の平定を命じる

- オオクニヌシが出雲国を中心に国造りを始める

- アマテラスがオオクニヌシに国譲りを要求

- オオクニヌシは国を譲る条件として大きな神殿の造営を要求

- アメノホヒ(アマテラスの娘)が祭事を司り神殿が完成する

大国主命(オオクニヌシ)は常世を治める神として神殿に鎮座し、その神殿が出雲大社の起源とされています。

古代では、その神殿を杵築大社(きずきおおやしろ)と呼び、明治4年に出雲大社(いずもおおやしろ)へ改名され、現在の境内は1667年(江戸時代の初期)に造営されたものです。

その後、1744年(江戸時代の中期)に本殿など社殿が立て替えられました。

というわけで前編はここまで。後編は、出雲大社にまつわる「謎」について確認してみましょう。

続きはこちら

出雲大社の歴史をたどる!「日本神話」と「出雲大社」にまつわる神秘な謎(後編)

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

の消滅」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

jpg-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)

」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-185x130.jpg)