戦国最強というイメージの根源

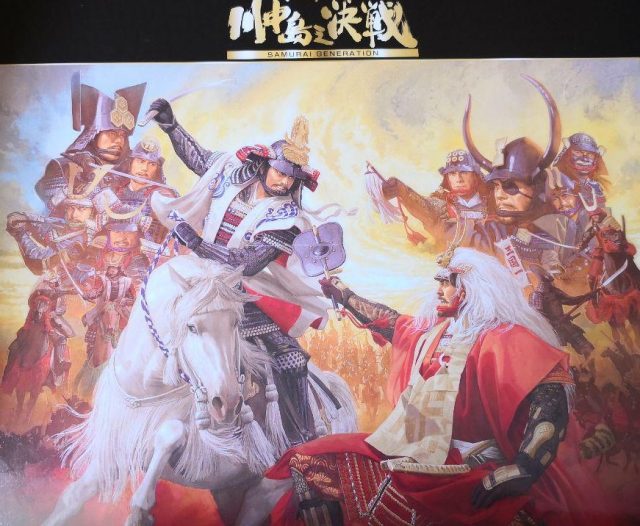

画像:場取武礼駒「川中島之決戦」 (イラスト:長野剛©バンダイ)

武田信玄の軍隊が戦国最強と称される、またはイメージを与えるのは、江戸時代の初期に編集された軍記物語「甲陽軍鑑」が原因の一つとして考えられます。

甲陽軍鑑には、信玄と謙信の一騎討ちや山本勘助の啄木鳥戦法、車懸かりの戦術や武田の騎馬隊など武田軍の強さを物語る記録が記されていますが、これらの内容について近年の研究で誤りが多いことも確認できています。

たとえば、一騎討ちであれば、第四次の川中島の戦いにおいて「本当は上杉軍の武将が信玄に斬りかかったのですが、その近くで謙信も太刀を振るって戦っていたため、混戦の中のことであり信玄と謙信が一騎討ちしているように見えた」という見解です。

啄木鳥戦法や車懸かりの戦術なども当時の立地や状況を踏まえて検証すると、書物が記すような結果には至らなかったり効果的でないことが断定的になっているようです。

甲陽軍鑑は江戸時代に「軍学」の教本としての役割が大きく、お手本という位置づけにするためには見習うべき軍隊が強くなくてはなりませんよね。つまり、権威を示すためには多少なりと脚色したフィクションも盛り込む必要があったのでしょう。

軍学とは、古来の兵法をもとに戦略や戦術を研究する学問ですが、すでに江戸時代は合戦など行われておらず、教える立場の人間も戦場に出たことがないので説得力がなかったわけです。

江戸時代に徳川幕府は儒学者(孔子を祖とする中国の道徳学を儒教といい、それを学び、普及させる者)との結びつきが強くなり、儒学者が兵法としてお手本にしていたのが中国三国時代の武将でした。

古来中国の思想と江戸時代の「軍学」が繋がり、「軍記物語」が誕生することになります。

やがて、軍記物語の中で英雄のような扱いで登場する武将たちに、さらに尾びれ背びれがついて話が大きくなり、江戸の歌舞伎や演武、現代ならドラマや映画といった感じで、戦国時代のイメージが世間に定着していきました。

とはいえ、軍記物語も重要な史料の一つであり、たとえフィクションが入り混じっていたとしても日本史の足跡を知ることができる文化財であることは言うまでもありませんね。

さて、今回のテーマである「武田信玄の軍隊は負け知らずだったのか」について結論付けると、

72回の合戦(諸説あり)のうち、3回の敗北、49回の勝利、残り20回は引き分け

このデータから、引き分けは勝ちではないけど「負け」にも入らないので、「本当に負け知らずだった」と言えるでしょうね。

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

の消滅」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

jpg-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)

」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-185x130.jpg)

-185x130.jpg)