日本史の原点「卑弥呼(弥生)」から「天武天皇(飛鳥)」までを5分で学ぶ<前編>

画像:大山古墳

石器時代・縄文時代を除いて「日本史の原点」という観点で歴史をたどると、弥生時代までさかのぼります。皆さんご存知の、卑弥呼や邪馬台国の時代です。

弥生時代から古墳時代へ変わり西暦593年頃に飛鳥時代を迎えるわけですが、弥生時代と古墳時代の史実は謎だらけで、最終的には「諸説あり」という結論に行き着いてしまいます。

そもそも、その頃の日本は文字で記録する文化がなく、漢字が中国から伝わったのは西暦285年頃と古事記に記されており、日本で書物が成立するのは古墳時代の末期あたりとされています。

飛鳥時代の史実から具体的になっていくのは、そうした背景があるからなんですね。今回は、そんな"モヤッ"とした点も踏まえながら日本史のルーツを辿ってみたいと思います。

5分でわかる日本史の原点

画像:卑弥呼の銅像(卑弥呼神社)

日本史の原点として今回おさらいするのは弥生時代から飛鳥時代です。

古代史は「その時代の権力者」が「何をしたか」「どのようになったか」を起点に考えると全体像を把握しやすくなります。古代史を学ぶにあたり、押さえておきたいキーパーソンは次の6人。

- 卑弥呼と邪馬台国・・・魏との交流(弥生時代)

- ヤマト王権の誕生・・・仏教の伝来(古墳時代)

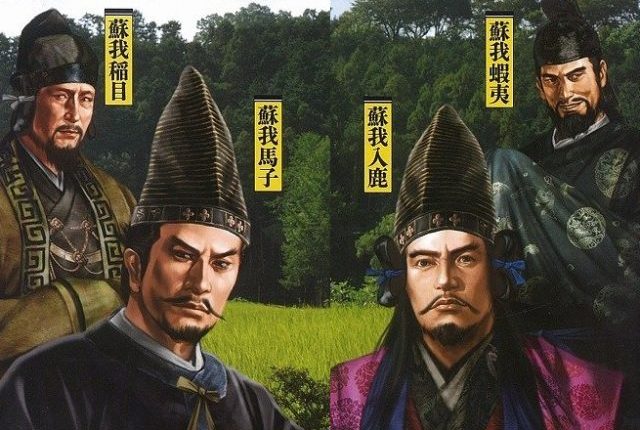

- 蘇我氏の栄光と滅亡・・・物部氏に勝ち藤原氏に敗れる(古墳から飛鳥へ)

- 天智天皇の即位・・・大化の改新(飛鳥時代)

- 天武天皇の即位・・・壬申の乱(飛鳥時代)

- 藤原氏が栄えた背景・・・皇族との癒着や姻戚関係(飛鳥から奈良時代へ)

卑弥呼からヤマト王権の時代へ、蘇我氏から天智天皇の時代へ、そして天武天皇の時代へ移行し、皇族との癒着で権力を強めていった藤原氏という流れに集約されます。

弥生時代から飛鳥時代の要点を簡単にまとめると次のような流れ。

<紀元前800頃~ 弥生時代>

- 弥生時代の日本は倭と呼ばれていた

- 弥生時代の日本は100の小国が乱立し、その一つが30の小国を束ねる邪馬台国である

- 卑弥呼が邪馬台国の女王になり、魏と交流を深めていた

- 卑弥呼が没して台与が新女王になる

<西暦266年~ 古墳時代>

- 邪馬台国の記録が途絶える

- ヤマト王権が各地の小国を治めて倭を統一した

(ヤマト王権とは有力な氏族が連合した政権である) - ヤマト王権の中で特に有力な氏族が蘇我氏だった

- 蘇我氏と物部氏が仏教の伝来を巡って対立し、蘇我氏が勝利

<西暦593年頃~ 飛鳥時代>

- 蘇我氏が推古天皇を大王(天皇)に即位させる

- ヤマト王権から大和朝廷へ

- 聖徳太子が皇太子(厩戸皇子)となり政治を動かす

(でも裏で政権を牛耳っていたのは蘇我氏) - 中大兄皇子と中臣鎌足が大化の改新を起こして蘇我氏は滅亡

- 中大兄皇子が大王(38代目の天皇)に即位し、天智天皇となる

- 中臣鎌足は藤原氏の始祖である

- 天智天皇が中央集権国家を築き、律令制の基盤をつくる

- 大海人皇子(天智天皇の弟)と大友皇子(天智天皇の息子)が相続争いする(壬申の乱)

- 勝利した大海人皇子が大王(40代目の天皇)に即位し、天武天皇となる

- 天皇という呼称が生まれ、大和朝廷から天皇国家へ

- 藤原不比等(中臣鎌足の息子)が皇族と繋がりを強めて権力を高める

西暦710年に平城京に都が置かれ<奈良時代>へ移行

- 古事記や日本書紀が成立する

- 藤原氏は広大な荘園を築いて権力を高めていく

ものすごく簡潔にポイントを羅列しましたが、5分で紹介するのはこれが限界。ここからは前編と後編にわけて、もう少し細かな点を確認していきたいと思います。

<ステップ1> 弥生文化が始まる

画像:竪穴住居(吉野ケ里遺跡)

紀元前800年頃に中国から水稲耕作や金属器が倭国(日本)に伝わり弥生文化(弥生時代)が始まると、紀元前660年には神武天皇が初代天皇に即位しました(この時代に天皇という呼称はありません)。

弥生時代の世相といえば、人々は竪穴式住居で暮らし、稲作が日本の各地に広まり始めた頃。そして、西暦189年に「卑弥呼」という人物が登場するわけです。

まず前提として、弥生時代の日本に書物は存在しておらず(文字の文化がない)、古代中国の「後漢書」や「魏志倭人伝」といった文献以外で"当時の日本の様子"を知るすべがありません。

※漢字が中国から伝わったのは西暦285年頃と古事記に記されているが、ほかにも諸説ある

西暦185年の古代中国は魏(ぎ)・蜀(しょく)・呉(ご)の3国に分裂しており、それぞれに皇帝がいました。すなわち、三国志でお馴染みの三国時代です。

そのなかでも勢力が大きかった魏に卑弥呼は使いを送り(西暦239年)、当時の交流を示す記録として、魏志倭人伝に卑弥呼や邪馬台国に関する記述が次のように記されています。

| 内乱を鎮めるために邪馬台国は卑弥呼を女王に選び、卑弥呼は占術や祈祷を用いて国の行く末を見定め、自分の弟を通して政治を安定させている |

※翻訳はオリジナルです

※魏志倭人伝

古代中国の歴史書で、三国志の第30巻「魏書」の中に記されている「烏丸鮮卑東夷伝倭人条」の通称

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

の消滅」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

jpg-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)

」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-185x130.jpg)

-185x130.jpg)

-185x130.jpg)