会津藩が本当に守りたかったもの

画像:近代図鑑2-徳川慶喜の肖像(国立国会図書館)

戊辰戦争が開戦するにあたり、会津藩に武器を売っていたプロシア人のヘンリー・スネルは「ベトナムから兵を連れてくる」と幕府に提案しましたが、容保は有無も言わさず即決で拒否します。

なぜなら、西洋諸国に入りこまれ日本が植民地になることを危惧したからです。

戊辰戦争は新政府と旧幕府の内戦でしたが、その裏ではイギリスやフランスなど外国が薩長や幕府に武器を売って、そうした武器商人から見れば当時の日本は"鉄砲市場"のような状態でした。

容保が即答でヘンリー・スネルの提案を断ったのは、西洋諸国など諸外国が直接的に戦争へ関与することを避けたかったのです。万が一、内戦ではなく外国勢との戦争になれば植民地になることは目に見えていたからです。

つまり、容保が守りたかったのは幕府でもなく会津藩でもなく、日本だったということになります。

戊辰戦争の初戦となる鳥羽伏見の戦い(1月27日)は30日に旧幕府軍が敗退し、敗報を聞いた慶喜は本部を構えていた大阪城から密かに抜け出し、回路で脱出し、江戸に逃亡してしまいます。

しかも、このとき容保など数名を強引に引き連れていき、まだ抵抗している部下を置き去りにしなければならなかった容保の心中を察すると、よほど悔しかったでしょう。

江戸に戻った慶喜は主力の家臣や藩主らに江戸城への入城禁止を一方的に言い渡し、3月5日には上野の寛永寺(大慈院)に移動し、6日から葵の間で謹慎生活を送り、新政府に対して敵意がないこと(恭順)を示すのです。

これを知った容保や藩主たちは、さぞ困惑したでしょうね。裏切られた・・・見捨てられた・・・と思っても不思議ではありません。幕府に身を捧げ幾多の修羅場を乗り越えてきたのに、これが結末か・・・と。

容保は、このときの痛烈な想いを晩年に詩に残しています。

| 古より英雄数寄多し なんすれば大樹連枝を棄つ 断腸す三顧身を許すの日 涙を揮う南柯夢に入る時 万死報恩の推移し去るを 暗に知る気運の推移し去るを 目黒橋頭子規啼く |

以下、私訳

| (昔から英雄とは数奇な運命を背負うことが多いと言われるが、 それでも、なぜ将軍が我ら忠義の藩を見捨てたのか分からない。 守護職の任を受けたのも再三の要望に応じて断腸の思いで決断した。 都で過ごした一時を思い出し、こぼれてくる涙を拭う。 未だ志は半ばで生きていても死んでいるような想いだ。 運が過ぎ去ったことを 目黒橋のたもとのホトトギスの声が知らせている) |

若松城下で戦った女性たち

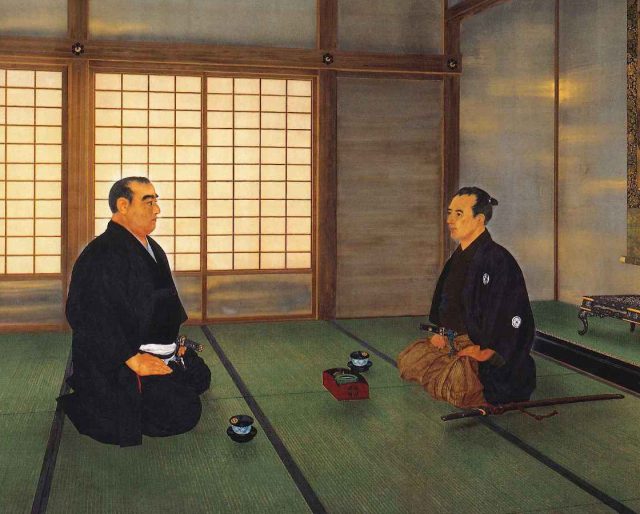

画像:江戸開城談判の図(聖徳記念絵画)

将軍の慶喜が戦わない状況下において、容保は無駄に会津を危険な目に遭わせる理由はなく、武装を保ちながらも恭順(敵対するつもりはない)の意を新政府に示します。

しかし、会津藩に恨みをもっていた長州藩が今さら許す気もなく、さらに江戸城が無血開城(1868年4月26日)されたこともあり、江戸城を攻撃する機会を失ったという怒りの矛先も会津藩に向けられました。

慶喜の恭順は認められたのに会津藩の恭順は認められない・・・、なんとも理不尽な想いだったでしょう。同盟諸藩の米沢藩や仙台藩が「会津藩に寛大な処置を」と嘆願書を提出するも、担当であった長州藩の世良修蔵は耳を貸さない状態。

この態度にキレた仙台藩士が修蔵を斬ってしまい、奥羽越列藩同盟と新政府の戦い(会津戦争)が幕を開けることになります。とはいえ、誰が見ても新政府軍の有利は歴然でした。

1868年6月10日に開戦した会津戦争は怒涛の勢いで進軍する新政府軍に敗北を喫し、10月半ばには同盟諸藩(奥羽越列藩同盟)の米沢藩や仙台藩などの降伏が相次ぎ、孤立した会津藩も11月6日に降伏。

最後まで抵抗を続けた庄内藩も2日後には降伏し、会津戦争は11月8日に終結しました。

なぜ早い段階で会津が降伏しなかったのか、それは、もはや幕府への忠義ではなく、会津の武士の魂に宿った「ならぬことはならぬもの(たとえ不条理でも一度誓ったことは守り通す)」の精神があったからでしょう。

言ってしまえば、もうこの時点では幕府や新政府といった"しがらみ"はどうでもよかったのではないでしょうか。

「 義をもって倒るるとも不義をもって生きず (汚名を着たまま生きるより義を抱いたまま死のう)」の名のもとに、朝敵の汚名を着せられ、負け戦とわかっていても、それでも"会津の誇り"だけは汚したくなかったのだと思います。

また、会津戦争における若松城下の戦い(鶴ヶ城の戦い)では、山本八重だけではなく多くの女性たちも勇敢に戦っています。新政府軍がなだれ込んだとき、若松城下には女性や子供しかいませんでした。

画像:淡交社・ハンサムな女傑の生涯より「新島八重」の写真(同志社社史資料センター)

日新館童子訓(会津藩士の心構え)は藩士の家族らも読んでいましたし、新政府軍が若松城下に攻め寄せてきたとき、適切な指示や指揮もなく即座に多くの女性が自ずと戦う姿勢をとったのは会津藩ならではと言えるでしょう。

薙刀の名手であった中野竹子や山本八重がリーダーとなり、少年兵を率いて鶴ヶ城の北出丸で狙撃戦を繰り広げ、これによって薩摩兵と土佐兵に大ダメージを与えたと言われています。

薩摩の鉄砲隊を率いていた大山巌すら足に銃弾を受けたほどですから。山本八重の活躍は逸話だと思うかもしれませんが、八重がいなければ鶴ヶ城は落城していたというのは作り話でも誇張でもありません。

そのほか、籠城した女性たちは兵の手当てや搬送、兵糧作りや弾丸まで作り、敵の鉄砲から城を守るために布団を水で濡らして弾除け(弾から出火して燃えるのを防ぐ「焼玉押さえ」)までしており、まさに決死の覚悟で戦ったわけです。

滅びの美学では語れない会津の生きざま

画像:©2013NHK大河ドラマ「八重の桜」より白虎隊

勝ち目がないと分かっていても忠義を尽くして戦う実直な姿に、会津藩のことを"滅びの美学"と例えたりする人もいますが、会津戦争に至るまでの経緯を知ると、決して望んで死を受け入れたわけではないことが分かります。

幼い頃から幕府に忠義を尽くすと誓い、それは何があっても背いてはいけない会津の掟であり、

京都守護職を引き受け、いきなり朝敵として狙われることになり、

幕府を守るために応戦を決意するも慶喜に見限られ、長州藩から目の敵にされ、

恭順も許されないという理不尽な状況下で残された選択肢は"会津藩の誇り"を抱いて死ぬこと、だったのです。

戊辰戦争から150年目の今年、11月8日は会津戦争が終結した日にあたります。新政府や旧幕府と隔てず、今一度、戊辰戦争で散った多くの"勇士"たちに目を向けてみるのも悪くないかもしれません。

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

の消滅」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

jpg-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)

」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-185x130.jpg)

この記事へのコメントはありません。