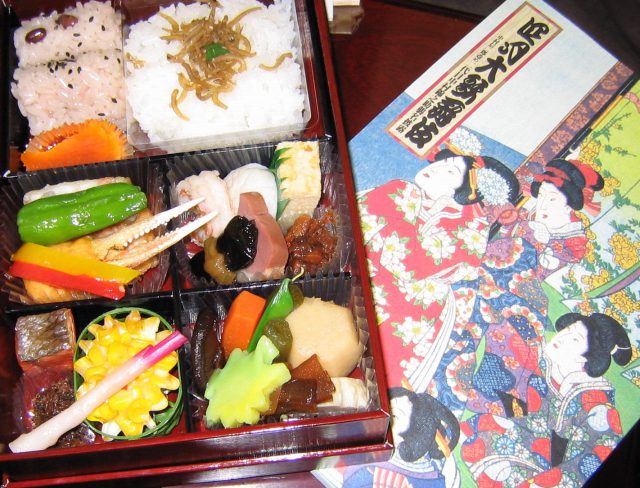

幕の内弁当の始まり

弁当の定番と言えば「幕の内弁当」。弁当屋でも必ずと言っていいほど売られている。色んな具材が入って美味しいが、ところで、この幕の内弁当、そのルーツは江戸時代までさかのぼりる。

江戸時代、庶民の楽しみの一つが歌舞伎や芝居を観ること。その頃の歌舞伎役者は現代で例えると俳優や芸能人のような存在だった。若者から年寄りまで、歌舞伎や芝居は文化として江戸中に広まっていく。

歌舞伎や芝居を披露する場所を「舞台」と言うが、舞台の幕が上がると演技が始まる合図だった。演技が終わると幕が下がる。そして、次の演技が始まるまでの間を「幕ノ内」と呼んでいた。

舞台の幕が下がって次に上がるまでの時間が「幕の内」。歌舞伎や芝居を観に来た観客は、その間におにぎりやお菓子を食べていた。

そして、江戸時代の中期になると歌舞伎や劇場の外で弁当が売られるようになり、これが「幕の内弁当」の由来となる。

現在では当たり前のように使われている言葉だが、江戸時代には歌舞伎や芝居を観るときに食べていた弁当のことを幕の内弁当と呼んでいたのである。

「キャベツ」は鑑賞用の植物だった

トンカツに添えてある千切りやサラダといった生食だけでなく、鍋やスープ、野菜炒めやロールキャベツなど、料理に使う野菜としても定番だ。

そんな万能なキャベツだが、実は江戸時代にオランダから運ばれてきたのが始まり。今でキャベツといえば野菜の一つとして食べるのが当たり前だが、江戸時代のキャベツは鑑賞用だった。

つまり、食べるものではなくて「見る」ための観葉植物だったのだ。商人の屋敷では、花を飾ったり植木を飾ったりするのと同じでキャベツも飾られていたとか。

その後、江戸時代が終わり明治時代に入ると食用としてキャベツが食卓に上がるようになる。

ちなみに、キャベツの語源は英語の「CABBAGE(キャベッジ)」がルーツで、日本人の発音に合わせて呼び方が変化していき「キャベツ」と呼ばれるようになったそうだ。

さて、今回は江戸時代から使われている言葉を紹介したが、身近なところに歴史は隠れている。「えっ?これも江戸時代がルーツなの?」というものは結構たくさんある。

昔と今をつなぐものに目を向けてみるのも、歴史の楽しみ方かもしれない。ぜひ、身近に隠れている”江戸時代”を探してみてはいかがだろうか。

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

の消滅」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

jpg-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)

」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

この記事へのコメントはありません。