さかのぼること、1000年以上の歴史をもつ日本刀。平安時代に主流だった直刀は騎乗では扱いにくく、平将門が騎乗でも戦いやすいように刀身を山なりに改良して作らせたことが始まりとされています。

それ以来、様々な武将や藩士が日本刀を所持し、一つ一つの日本刀にロマンやルーツがあります。

国宝に指定されている日本刀は110点を超え、現在も日本文化として継承されていますが、今回は刀剣ファンなら知っておきたい少しマニアックな日本刀10選を紹介したいと思います。

山鳥毛(やまとりげ)

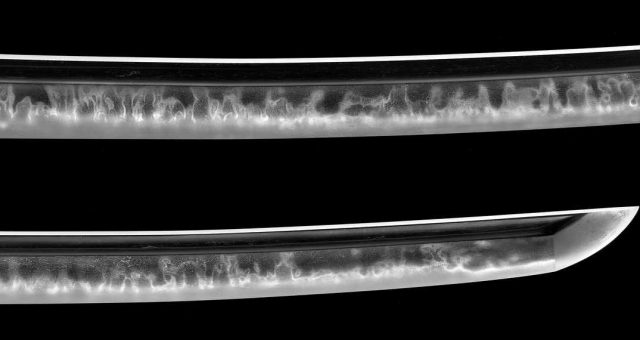

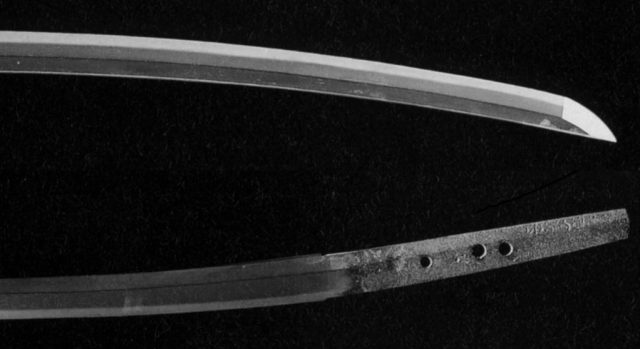

画像:山鳥毛の刀文(東京国立博物館刊)

刃文が「山鳥(ヤマドリ)の毛」のように見えることから名付けられ、上杉謙信から景勝へ受け継がれた愛刀(景勝の愛刀・35本の一つ)で、鎌倉時代の中期に作られたとされる日本刀です。

昭和27年に国宝に指定され、現在は岡山県立博物館に寄託されており、備前長船兼光または福岡一文字の作という説もありますが、確かな根拠がないため無銘で登録されています。

鬼丸国綱(おにまるくにつな)

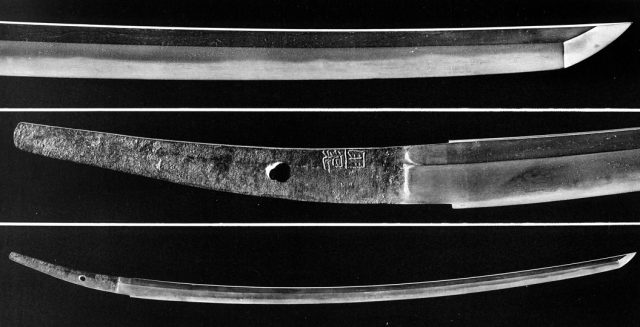

画像:鬼丸国綱(日本刀大百科事典)

鬼の首を切り落としたという伝説から「鬼丸」と名付けられ、平安時代の後期から北条氏が守り刀として所有しました。その後、鎌倉時代に足利家へ渡り、豊臣時代には秀吉が愛蔵した天下五剣の一つ。

江戸時代に徳川将軍家の手に渡ったあと、明治天皇が所有した以降は歴代の天皇が引き継ぎ、国宝や重要文化財に指定されていませんが、鬼丸は御物(皇室の私有品)として宮内庁が管理しています。

祢々切丸(ねねきりまる)

画像:祢々切丸(日本刀大百科事典)

刃の長さが216.7センチもある大太刀(長太刀)で、日光山中のねねが沢(栃木県日光市の中禅寺あたり)に出没していた「祢々」という妖怪を退治した伝説をもつ日本刀(重要文化財)です。

刀身と柄(茎が約90センチ)を合わせると全長およそ3.5メートルにもなり、見た目とネーミング、そして由来の3拍子でインパクトは絶大。日光二荒山神社の宝物殿で見学することができます。

破邪の御太刀(はじゃのおんたち)

画像:破邪の御太刀(周南経済新聞)

重量75キロ、刃の長さが350センチある全長およそ4.5メートルの大太刀で、世界最長の刀剣と言われています。刀鍛冶は、江戸時代の後期に肥後藩を脱藩して花岡八幡宮に身を寄せていた藤原国綱。

花岡八幡宮の御鎮座1150年の式年祭(1859年)に伴い、邪気や災いを払い、穏やかで平和な未来を築くという願いが込めて作られ、国綱および7人の弟子によって奉納されたそうです。

雷切丸(らいきりまる)

画像:雷切丸(日本刀大百科事典)

立花道雪(立花宗茂の義父)が豊後国大野(大分県大野郡)を縄張りとしていた頃、大木の下で昼寝していた道雪に雷が落ち、その落雷を道雪が斬ったという伝説から雷切丸と名付けられたそうです。

道雪が亡き後は宗茂に引き継がれ、以降も立花家に伝来し、現在も立花資料館に所蔵されています。宗茂が継承した名刀というだけで歴史ロマンを感じてなりませんね。

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

の消滅」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

jpg-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)

」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-185x130.jpg)

-185x130.png)