宗教との関わり方

画像:比叡山・延暦寺

信長のイメージとして、「宗教や神仏を軽んじていた」というのも代表的。その人物像が定着した理由は「比叡山の焼き討ち(1571年9月30日)」にほかなりません。

一代宗派の元締めである比叡山を襲撃し、火を放ち、僧侶のみならず住人の女や子供を容赦なく皆殺しにしたという歴史的事件。これを行ったのは事実ですが、だからといって信長に信仰心が無かったわけではありません。

たとえば桶狭間の出陣前に熱田神宮で戦勝祈願し、無事に今川義元を討ち取ると"お礼"として熱田神宮に「信長堀」を奉納しています。しかも、この堀(壁)は熱田神宮の本殿を守る形で造られているのです。

また、寺や神社に対して所領を与えたり仕事量や仕事の内容を見直す手伝いをしたりするなど、ポジティブな関係を築いている一面もあります。そんな信長が比叡山を焼き討ちしたのは、神や仏を軽んじての行動ではなく一大勢力として警戒したからです。

当時の僧侶たちは武力行使も当たり前で、鉄砲や刀など所有しているのは当然でしたし、いざとなれば武力をもって敵対する組織を攻撃するのも珍しくありませんでした。つまり、れっきとした"武力集団"だったわけです。

その行動を垣間見れるのが、第一次信長包囲網(1570年)の出来事。足利義昭が信長の討伐を各地の有力大名に対して命じた信長包囲網は、岐阜の朝倉義景にも通達されました。

その結果、信長は義理の弟・浅井長政(信長の妹・お市と長政が結婚したから)から裏切られ、姉川の戦いで朝倉・浅井軍と徹底的に応戦しました。その際、延暦寺や本願寺は朝倉・浅井をかくまったりバックアップしたり、あきらかに信長の生存を脅かす一大勢力となっていました。

しかも、義昭は宗教勢力にも信長包囲網を命じていました。ほかの武将や大名と戦うように、宗教勢力に対しても同じ姿勢で対抗した結果が比叡山の焼き討ちにつながったわけです。

俺は神様よりも偉い、神など恐れはしない、そんな安直な考えで比叡山を焼き討ちしたわけではないのです。たとえ僧侶であっても命を狙ってくる相手なら"やるか・やられるか"武力行使したまでの話。

結果として見れば冷酷ではありましたが、宗教勢力のDNAや暴力的思想を断つために比叡山に住む女や子供まで皆殺しにするという強硬手段をとったのでしょう。

敵国との関わり方

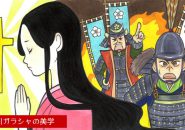

画像:長篠合戦図屏風(徳川美術館)

小大名の信長が天下統一を志したのは桶狭間の戦い以降。

当時、有力大名の一人だった今川義元を少数※1で討ち取り、その後も朝倉・浅井との合戦(姉川の戦い)や武田信玄(三方ヶ原)との戦いなど自分よりも格上の武将に挑む姿勢が信長の"イケイケ"感を象徴してきました。

敵を恐れず有力大名であっても立ち向かい、猪突猛進し、媚びることなく敵国との交友が一切ないように思えますが、実は自分よりも目上の相手や格上の大名には謙虚に接していたことが分かっています。

信長が上杉謙信に宛てて書いた手紙には敬う言葉や謙遜する表現が見受けられ、武田信玄には高価な贈り物をするなど、相手のプライドを傷つけないよう慎重に接しています。

このとき、きっと信玄や謙信は格下の信長を脅威とは思っていなかったでしょう。次第に信長も勢力を拡大し力を備えた頃、足利義昭が信長包囲網を発動し、命を狙われることになった信長は仕方なく格上の信玄や謙信と戦うことになります。

そのため、自分から喧嘩を売って天下取りを強引に推し進めていたわけではないのです。あくまでも慎重に着実性を求めていた信長。

冒頭でも話したように、そもそも畿内の制覇を視野に入れて動いていたのですから、越後や甲府の敵国に自ら喧嘩を売るような真似はしないというのが信長の本心だったようですね。

※1 一説によると織田軍3000~4000人、対する今川軍は2万~4万人と言われている

信長が求めていたもの

画像:織田信長(清洲公園-清洲城)

戦国時代といえば、有力大名や武将が領地争いや権威のために競っていた時代。ところが信長の場合、権力よりも「経済力の向上」に注力していたことが分かります。

信長は足利義昭から副将軍や管領(幕府の要職)に就くよう提案されたとき、これを断ったタイミングで堺(大阪)、近江(滋賀)の大津や草津を織田家の直轄地にしています。

普通なら権威を手にできるので幕府の要職やナンバー2の座に喜んで就くでしょうが、経済力の成長を優先した信長は権力よりも"利益"を増やすことが急務と考えていました。

権力で支配するイメージが強い信長ですが、実は、経済力を高めることが後の天下取りに貢献するという非常に"合理的"で"計画的"な思考をもっていた人物なのです。

その結果、織田家は急激に成長し、畿内の制覇のみならず全国に目を向けられる大名へと成長することになります。尾張の大うつけ(大バカ者)と皮肉られる信長とは思えないほど賢い人物だったわけです。

このように従来の信長のイメージとはかけ離れた人物像が次々と説かれている今、教科書で教わるような冷酷無情で武力で突き進む信長の人物像は現代においてフィクションとなりつつあります。

実際の信長は謙虚な一面をもち、世渡りにも気を配り、計画的かつ合理的で将来を見据えた動きをとっていたわけで、今後も研究による新発見が浮かび上がるにつれて信長の実像に近づいていくのでしょう。

とはいえ、今回ご紹介した新説も現段階での一時的な要素に過ぎません。歴史の解明とは、新たな発見や記録によって塗り替えられていくもの。

数いる戦国時代の武将に置いて信長ファンが多いのは、それだけ謎が多く、興味を引く人物だからでしょう。今後の研究や新たな記録の発見に期待が高まりますね。

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

の消滅」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

jpg-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)

」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-185x130.jpg)

この記事へのコメントはありません。