西南戦争、熊本にて開戦

画像:熊本城(熊本城フォトコンテスト2018)

画像:熊本城(熊本城フォトコンテスト2018)

山県は谷少佐に激励を送ると、援軍の派遣や物資の輸送を始める。しかし、1877年(明治10年)に開通していた鉄道は「東京⇔横浜」「神戸⇔大阪」「京都⇔大阪」の3本のみ。

援軍や物資が熊本に到着するには時間がかかった。そこで政府軍が利用したのが海路。政府の派遣部隊は鉄道で東京から横浜へ行き、横浜から海軍の船で九州へ上陸する作戦をとった。

京都から派遣された軍隊は鉄道で神戸まで行き、神戸から瀬戸内海を通って熊本へ向かった。

谷少佐は籠城(城にこもる)で陸軍総本部(熊本城)を守る計画だったが、薩摩軍が到着する前日(2月19日)に熊本城の大小の天守を出火元不明の火事で焼失させてしまう。

薩摩軍のスパイが潜伏していて火を放ったという説もあるが、原因は定かではない。

薩摩軍は2月20日に熊本に入る。その日の夜に交戦が始まった。薩摩軍の別府隊が川尻(熊本市)に入る手前で政府軍は急襲を決行。

それほど激しい交戦ではなかったが薩摩軍は熊本軍の小隊長(伍長)を捕え、これにより熊本軍が籠城による抗戦(抵抗して戦う)状態でいることを知ったのである。

この報告を受けた西郷は薩摩の全軍を挙げて攻撃することを決定し、鹿児島で待機していた兵士たちを熊本城へと向かわせた。

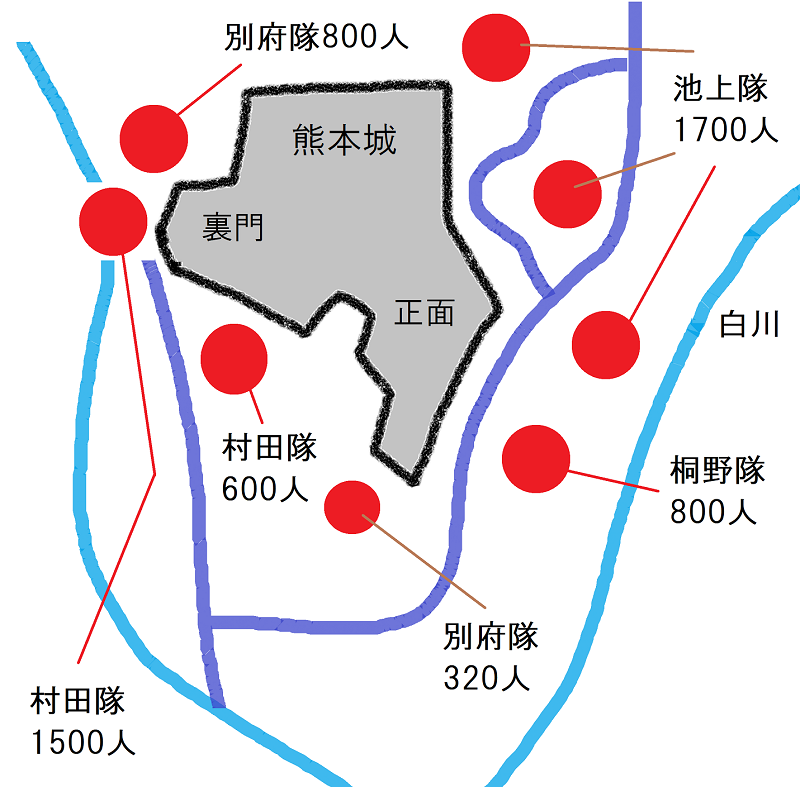

西郷は全軍を攻撃軍と守備軍に分け、攻撃軍を城の正面と裏門の二手に配置し、熊本城の包囲に取り掛かった。それを知った谷少佐は城内から砲撃を開始する。

1877年2月22日の早朝。城の東側に位置する坪井川の河岸に配備した薩摩軍・池上四郎の部隊は、政府軍の砲撃を受けた。

この砲撃を知り、城の正面で待機していた攻撃軍・桐野利秋の部隊は城の東から城内へ突撃しようとしたが、政府軍による石垣からの一斉射撃によって先へ進めなかった。

城の裏門から攻めていた攻撃隊・篠原国幹の部隊と村田新八の部隊も苦戦を強いられていた。そして、この日の薩摩軍は城郭の一部すら攻略できず戦闘を中断している。

このまま熊本城への攻撃を続行するか、城の包囲を続けて長期戦にするか、その夜に軍儀が行われたが、熊本での戦いを聞いた薩摩の士族たちが新たに駆けつけた。

薩摩軍に加勢していた士族は熊本藩出身の熊本隊や竜口隊、協同隊、人吉藩出身の人吉隊や延岡藩出身の延岡隊など様々で、およそ12の部隊に分かれて各地で別行動をとっていた。

薩摩軍に加勢した士族たちは、明治政府が実施した武士の特権を奪う政令(苗字帯刀)や武士の給料カットなどに不満を募らせていたため、西郷が掲げた反政府という名のもとに集まったのである。

薩摩軍と別行動をとっていた部隊は計1万ほどで、熊本藩出身の士族2300名は22日に熊本へ進軍し、薩摩軍の池上隊や桐野隊に加わって政府軍と戦った。

二重峠の戦い

引き続き薩摩軍は攻撃を続けるも、鹿児島から駆けつけた西郷小兵衛の部隊と野村忍介の部隊は熊本城の強固さを体感し、軍儀にて一時撤退を主張する。協議の結果、強攻の続行を中止した。

一部の部隊を熊本城に包囲させたままにし、残りの全軍は横浜・京都から南下してくる政府軍を迎撃するために植木市を経由して北上を開始。

一方、すでに横浜・京都から派遣された政府軍は、薩摩軍が熊本城を包囲していたとき(2月22日)に海路で次々と博多に上陸していた。

そして、政府軍の乃木希典が率いる小倉第14連隊500人は北上する薩摩軍の目前に迫っていた。そして、先に北上を開始した薩摩軍の先方隊400名が植木市で第14連隊と衝突する。

14連隊は銃撃戦で攻撃するが弾薬が尽きると、薩摩軍が一斉に兵士たちへ飛びかかり斬りこんだ。斬り合いになると武士である薩摩軍は有利。

植木での戦いは薩摩軍の圧勝で終わり、政府軍の軍旗を奪った。

その頃、熊本城では包囲するだけで攻撃は一時撤退するはずなのに、翌日も翌々日も城への攻撃を続けていた。軍議から3日後、3000名の兵を包囲のために残し、ようやく全軍は北上を開始する。

政府軍の援軍は続々と上陸し、兵力を増強していた。

一番小隊長の佐川官兵衛が率いる政府軍の第二号警視隊は豊後街道を経由して熊本城の裏門に向かっていたが、その途中で「薩摩軍が二重峠(阿蘇)に砦を建てている」ことを知らされる。

画像:二重峠の石畳(豊後街道)

画像:二重峠の石畳(豊後街道)

二重峠は厄介なほど入り組んだ土地で、そこに砦を築かれては困る。攻めるのも容易ではなくなるからだ。

また、佐川は薩摩軍に恨みを抱いていた。というよりも、西郷に対してと言える。

明治維新の当初(幕末)、会津藩に属していた佐川は幕府軍(徳川将軍)の一員として西郷や桂小五郎が率いる新政府軍と戦った過去がある。いわゆる、1868年に開戦した戊辰戦争である。

このとき、佐川は新政府軍・西郷と幕府軍・勝海舟の間で締結された「江戸無血開城」により、大きな屈辱を味わっていたのだ。この一件が引き金でとなり、多くの仲間を失い、さらに新政府軍は会津を焼き払って復興不能にし、会津の民は苦しむこととなった。

そうした恨みをもつ佐川。これも何かの因果と、政府に出撃命令を打診した。しかし、政府が決定するまでに時間がかかり、しばらくしてから承諾が出る。

そして、1877年3月18日、第二号警視隊に二重峠の出撃命令が出されたが、このときには砦は完成していた。8時間弱に及ぶ激闘が繰り広げられ、佐川は薩摩軍の小隊長・鎌田雄一郎を追い詰め一騎打ちになる。

幕末に剣豪で名の知れた佐川だったので一対一の斬り合いなら負けないと自負していたが、草陰に潜んでいた薩摩軍の兵士から銃弾3発を受け、47歳で戦死した。

ここまでの経緯をみると薩摩軍が有利と思うかもしれないが、二重峠からほど近い田原坂(熊本市北区植木町)では薩摩軍が劣勢を強いられていたのである。

さて、西南戦争【前編】はここまで。

【中編】では、西南戦争のなかで最も激闘と言われている「田原坂の戦い」をクローズアップしてみよう。

(1877年)西南戦争の略歴 発端~二重峠の戦いまで

| 1月30日 薩摩の私学生が政府軍の火薬庫を爆破

2月5日 明治政府に呼び出され西郷は事件の重大さを言及される 2月6日 西郷は私学校を「薩摩軍本営」に変更し、明治政府と対立することを表明 2月9日 政府軍の総司令官・山県有朋は各地の政府陸軍に熊本への出動を命令 2月15日 別府晋介が率いる薩摩軍の先発隊が熊本城を目指し出発 2月20日 先発隊は熊本城に入る手前の川尻で政府軍の砲撃を受けたが交戦し、勝利 2月22日 城の東側・白川の河岸で薩摩軍・池上四郎の部隊は政府軍の砲撃を受ける (政府の援軍が横浜・京都から博多に上陸。熊本に向けて南下) 2月23日 政府の援軍・乃木希典が率いる小倉第14連隊500人に別府隊が植木市で勝利 2月25日 西郷は3000人を熊本城に残し、残り全軍は政府の派遣部隊の阻止に向け北上 3月18日 二重峠の戦いで薩摩軍は勝利。政府軍・第一小隊長の佐川官兵衛が戦死 |

【中編】は、こちら↓

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

の消滅」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

jpg-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)

」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-185x130.jpg)

-185x130.jpg)

-185x130.png)

この記事へのコメントはありません。