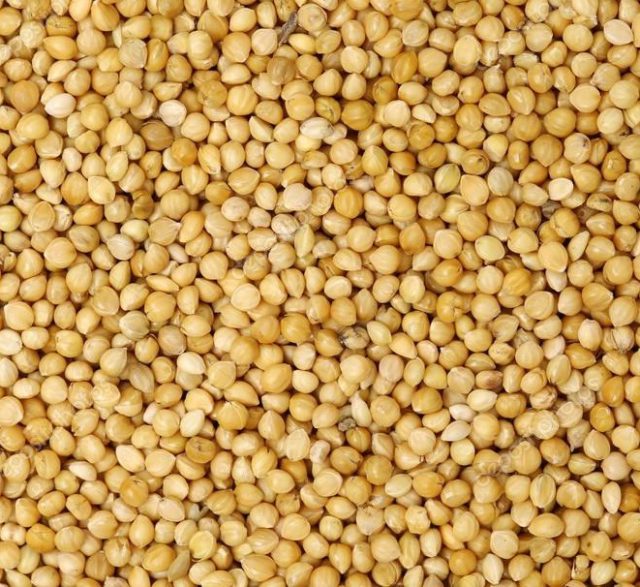

馬の餌にも使われていた「干し大豆」

その名の通り「大豆を煮て干した」もの。主に軍馬に与えられていた餌だが、場合によっては兵士も食べていた。「大豆を干飯のようにして兵糧袋に入れて持ち運び、人にも馬にも食わせよ」という軍術書もある。

軍馬に大豆を必ず用いたのは大豆は穀物になかでも栄養価が高く、成分のおよそ40%がタンパク質だからだ。1日1頭あたり二升~三升を与えるため、干草や青草、藁などでかさ増しして与えていた。

保存食を制す者は合戦を制す?

画像:ぱくたそフリー素材

そのほかにも、いなごなどの昆虫を似たものや煮干し、関東では納豆なども兵糧として食されていた。戦国時代の兵糧は「乾燥」と「塩分」が重要な要素。さらに「持ち運びやすさ」も大切なポイントになる。

これらの条件を満たす兵糧が「携帯保存食」であった。現代の食生活からは想像もできないだろうが、乾燥させて塩分があって持ち運びの邪魔にならない食品が、戦国時代の兵士たちを支えていたのである。

合戦が長期化すれば食料不足が兵士たちを襲う。食料があるうちに決着をつけなければならないし、食べるものがなくなれば合戦を続けるのは不可能。

戦国時代に長期戦が起きにくかった理由は、そうした事情が背景にある。保存食を制すれば合戦を制すると言っても大げさじゃないだろう。それくらい、食料と合戦には密接な関係があるのだ。

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

の消滅」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

jpg-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)

」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-185x130.jpg)

」が切腹した理由(後編)-185x130.jpg)

この記事へのコメントはありません。