なぜ豊臣家は滅びたのか?戦国時代の終末期「豊臣政権の崩壊」と「関ケ原の戦い」 Vol.3

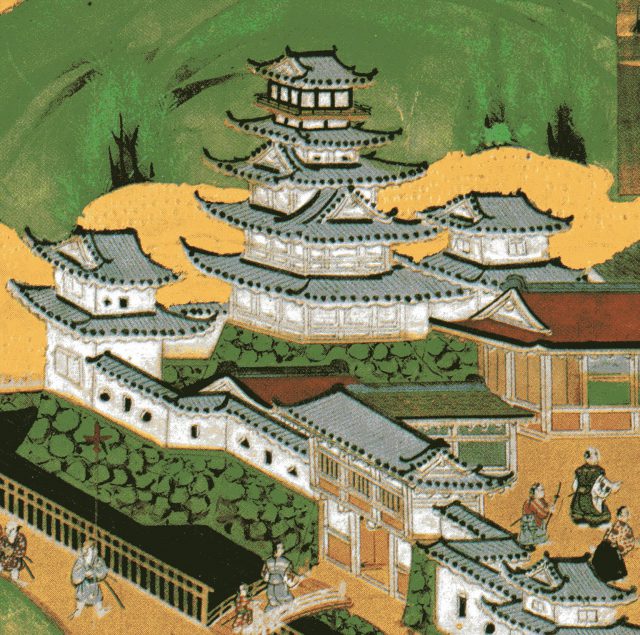

画像:「伏見城」洛中洛外図屏風(池田本)

大阪城への集合が決まった西軍は、まず宇喜多秀家と小早川秀秋が伏見城を攻撃。伏見城の戦いは西軍が勝利しましたが、当初の予定よりも大幅な時間を費やしました。

この背景には「三成の誤算」があり、それは関ケ原の本戦で浮き彫りになります。大義名分のもとに集まった西軍でしたが、戦いへの意気込みや気力が弱かったのです。

つまり、統一性に欠けていて”まとまりのないチーム”という致命的な問題が生じてしまいます。伏見城が陥落し、大阪城に兵が集まっていることを知った家康は会津征伐を中止し、大阪に引き返しました。

リーダーシップと経験値の差

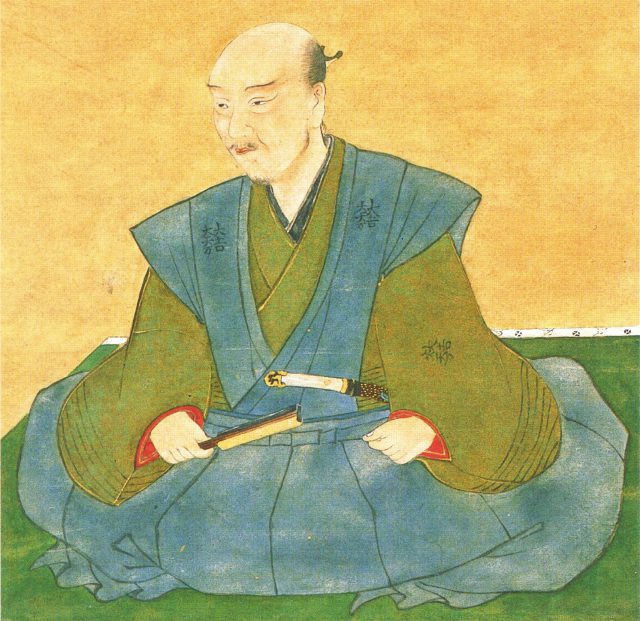

画像:石田三成之像(東京大学史料編纂所)

三成と家康を取り巻く戦いが会津征伐を皮切りにスタートしたわけですが、ご存知の通り関ケ原の戦いは家康の勝利で終結し、敗戦した三成は京都の六条河原で処刑されています。

大名の家臣にターゲットを絞り、資金や人材の確保など準備を進めて戦いに挑んだ三成のプロジェクト・メイキングには感心させられる点が多々ありますが、統率者としての器量は家康が上回っていました。

三成の敗因を決定づけたのは、「リーダーシップ」と言えるかもしれません。そして何よりも三成と家康の差が「経験値」であることは言うまでもないでしょう。

善悪で物事を判断する三成は周囲の意見や評価を参考にしながら合議で方針を決め、結果の予測よりも結論を先に急ぐ傾向があり、先頭に立って部下を引っ張っていくというタイプではありませんでした。

一方の家康は善悪や結論は後回しで、収集した情報をもとに数種類の計画を立て、そのプランから一つを取り出して試験的に実行するタイプ。結果を参考にプランを練り直しながら可能性を高めていきます。

これまでトラブルや合戦など問題が生じる度に計画を立てたり実行したり、そうして積み重ねてきた経験値と、それによって培われた統率力は家康の生涯を支える柱となっています。

家康に限らず、戦国時代に名を連ねる多くの武将たちは、あらゆる場面において一人で判断し、決断し、先頭に立って家臣や兵を引っ張っていたわけです。

その結果、家臣たちは力強いリーダーの姿に信頼を寄せ、命を捧げてまで主君に仕えていたのですから。

織田信長にしても豊臣秀吉にしても、武田信玄や上杉謙信など名将たちの生き様をみても分かるように、統率力を決定づけたのは「判断」と「決断」で、それがリーダーシップを示すバロメーターになっていたのです。

あくまでも三成は企画者で、そのプロジェクトに集まった個々の大名を統率するリーダーが西軍にはいませんでした。統率されていない集団は不安定で、それは関ケ原の本戦で証明されることになります。

石田三成の出陣

画像:石田三成之像(滋賀県長浜市石田町)

実は当初の計画では、三成は関ケ原の本戦まで佐和山で待機しておく予定でした。しかし、見るからに乗り気ではないヤル気のない大名や武将たちに不安を感じた三成は予定よりも早く大阪に向かいました。

本戦は近い・・・そう感じた三成は、大阪城で待機していた毛利輝元に岐阜への出陣を要請しますが、輝元は大阪城に残って秀頼を護衛すると言い出し、息子の秀元と家臣の吉川広家に約2万の兵を預けて代理で出陣させました。

一方その頃、東軍は福島正則が岐阜の竹ケ鼻城を攻め落とすと、その勢いで西軍の織田秀信が住んでいる岐阜城まで攻め込み、秀信を降伏させます。

また、東軍の黒田長政や藤堂高虎は合渡川で西軍に奇襲をかけて勝利。これに負けじと西軍の秀元や広家は大軍を率いて三重の津城を攻撃し、抗戦する東軍に苦戦を強いられますが富田信高に勝利。

騒がしい各地の合戦に家康は、「早く三成と決着をつけて終わらないと長引くな」と、3万人の徳川軍を率いて岐阜に向かいました。このとき家康は息子の秀忠と家臣の本多正信を上田城へ出陣させます。

先ほど、西軍の大名や武将たちはヤル気がないといいましたが、会津の上杉や直江、長野の真田昌幸・真田信繫(真田幸村)など、血気盛んなイケイケの武将もいました。

そこで家康は秀忠と正信を長野に向かわせ、真田家の本拠地である上田城を攻撃させます。真田が関ケ原で西軍に合流する意思があったかは不明ですが、家康は用心のために足止する目的があったのです。

福島正則の男気

画像:福島正則之肖像(東京国立博物館)

腕っぷしの強さと槍の名手として恐れられた武将、福島正則。秀吉に仕えていた頃は七本槍の一人に選ばれており、いかに優れた武将であったかが分かります。

また、正則は情に厚く男気がある武将としても有名です。正則が岐阜城を攻め落とし秀信を降伏させましたが、正則の男気を物語るエピソードが残っています。

城を東軍に包囲された秀信は腹を切って自害を覚悟しますが、東軍の池田輝政に説得されて降伏しました。岐阜城を追放された信秀は髪を剃られ、徳川家の監視のもと愛知の知多半島で謹慎になります。

徳川の家臣たちは秀信の今後について処刑を望みましたが、正則は秀信が「織田信長の孫であること」と「三成を支援していた証拠がないこと」を説明し、さらに「降伏した者を殺すのは理不尽である」と主張。

そして、最後に、こう言ったそうです。

「秀信の命を助けたことで家康様が腹を立てるなら、これまで私が得た功績は無意味なものです。それは今までの生き方を否定されるのと同じこと。人の道を考えたうえで決断していただきたい」と。

正則の進言もあり、処刑を回避した秀信は和歌山の高野山で僧侶として生きることになりました。正則は荒くれ者のイメージをもたれがちですが、正義感が強くて主君のためなら火の中でも飛び込む勇士です。

正則は豊臣家や徳川家に仕えましたが、”家”に仕えるというよりも秀吉や家康といった”親分”に忠実なタイプで、どんな修羅場でも命を顧みず戦って主君の天下取りに貢献しています。

賤ヶ岳や山崎、小牧長久手や四国攻め、九州征伐や小田原征伐など、秀吉が天下統一を果たす過程で分岐点となる戦いにおいて、つねに正則は最前線で勇猛果敢に戦って貢献しました。

また、東軍と西軍が分裂したとき、秀吉に仕えた武将の中で真っ先に家康を選んだのも正則。相手が豊臣家だろうと、自分の行く道は自分で決めるという男でした。

正則が家康を選んだことをきっかけに、多くの大名や武将が東軍に流れ込んでいます。過去の功績や誰もが認める武力など、どんなときも行動で示してきた正則は周囲に大きな影響を与えていたわけですね。

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

の消滅」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

jpg-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)

」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-185x130.jpg)

」-185x130.jpg)

-185x130.jpg)

この記事へのコメントはありません。