上田城の戦い

画像:真田幸村公之騎馬像(長野県-上田駅)

3日間の沈黙を破り、1600年10月11日、いよいよ上田城の戦いが開戦します。昌幸は合戦において2つの課題をクリアするために、巧妙な作戦を立てたうえで徳川軍(東軍)と戦いました。

●課題その1・・・秀忠の軍を家康が率いる東軍と合流させない(上田城で足止めする)

●課題その2・・・真田軍の兵同士が衝突しないように信幸との戦いは避ける

すでに3日間も時間稼ぎをしているわけで、康政が心配していた通り、徳川軍は上田城で足止めを食らうことになります。さすがは知将と恐れられた昌幸。頭がキレる男ですね。

信幸が率いる真田軍の兵も、上田城にいる真田軍の兵も、もとを辿れば3日前までは仲間だった者たち。そんな彼らに辛い想いをさせないためには、信幸と戦わなければ真田軍同士の衝突を回避できると昌幸は考えたのです。

まず、信繁(幸村)は上田城から近い場所にある戸石城に移動し、待機しました。この準備のために、3日間が必要でした。秀忠は信幸を戸石城へ向かわせ、信繫の討伐を命じます。

戸石城に信幸が向かっているとの報告を受けた信繫は、すぐに城を出て、兵と共に上田城へ移動しました。信幸が着いた頃には城の中は空っぽの状態。これも、昌幸の狙い通りでした。

信幸を戸石城に足止めしておくことで、上田城の合戦には参加させないという作戦。そうすれば徳川軍に的を絞ることができるため、信幸との衝突は避けられます。

一方の秀忠は、上田城の中にいる真田軍を外へ誘い出すために城外の田んぼや畑の稲を狩り、その行為を阻止しようと数百人の真田軍の兵が城から飛び出してきました。

秀忠の狙い通りかと思いきや、実は、これも昌幸の作戦でした。城から出てきた真田の兵を目掛け、本多忠勝が率いる徳川軍は一気に城門へと突撃します。

徳川軍が城門に到着した瞬間、城内で待ち構えていた真田の鉄砲隊が一斉射撃を浴びせました。鳴り響く銃声に驚く秀忠。昌幸は、わざと罠にかかったフリをして門前へとおびき寄せたのです。

鉄砲の次は、城内から無数の矢が降り注ぎます。パニックになった徳川軍は後方と前方の兵が乱れ合って大混雑。わけがわからず混乱する徳川軍に昌幸と信繫は突進し、大ダメージを与えました。

秀忠の大失態

画像:©2016上田城(上田城跡公園ホームページ)

www.ueda-cb.gr.jp/uedajo/

秀忠は上田城の攻撃を中止して染谷台の本陣に兵を撤退させます。このとき、昌幸の鉄砲隊が染谷台に先回りして身を潜めており、戻ってきた兵に一斉射撃を浴びせ、またもや大ダメージを与えました。

昌幸は最後の仕上げに染谷台の近くを流れる神川の堤防を信繫に崩させ、解放された大量の激流に徳川の兵たちは飲み込まれました。この堤防も昌幸が事前に築いていたと言われ、見事な作戦勝ち。

これ以上の戦いは危険と判断した秀忠は本陣を捨て、小諸(長野県小諸市)まで馬にまたがり逃走。

徳川軍の圧勝で終わると思われた上田城の戦いは、1日も経たずに昌幸の勝利という結果になりました。敗北した秀忠に追い打ちをかけるように、家康の使者が残念な伝言を届けに来るのです。

その伝言とは、「10月15日までには美濃赤坂(岐阜県大垣市赤坂町)に到着しておきなさい」という内容でした。小諸に撤退したのが15日のこと。どうあがいても到着できません。

昌幸の戦術にハマって大敗した秀忠は多くの兵を消耗しただけでなく、関ケ原の本戦に遅れて到着するという大失態を晒(さら)すことになりました。

上田城に少しの兵を見張りとして残し岐阜へ急ぎましたが、またもや秀忠を不運が襲います。それまで快晴だった天候が一気に悪化。

上田城の戦いに時間を取られ、さらに悪天候も災いし、関ヶ原についたときには合戦が終わったあとでした。この報告を受けた家康が激怒したことは言うまでもありません。

安易な作戦で挑んだ秀忠は指揮官の判断能力を指摘され、しばらく家康への対面を許されなかったそうです。我慢強い家康も、さすがに怒りを通り越して息子の不甲斐なさにガッカリしたようです。

作戦を駆使しながら見事に2つの課題をクリアした昌幸でしたが、関ケ原の本戦で家康が勝利すると反逆者として死刑を命じられます。しかし、信幸が家康に懇願したおかげで死刑は免れました。

和歌山の高野山で禁固刑となり、そのあとは九度山に場所を移して監禁生活を送ることになります。結果的に真田家の分裂は信幸が真田家を守るというかたちになり、正しい決断だったと言えるでしょうね。

山形の決戦

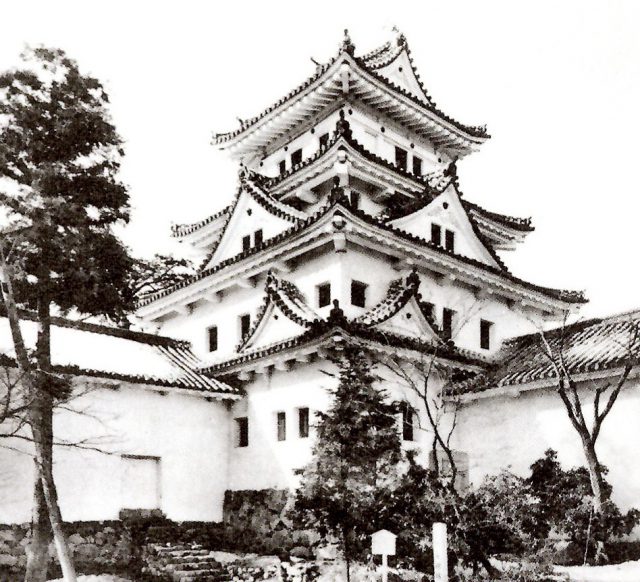

画像:昭和初期-大垣城の天守閣(大垣市立図書館)

上田城で昌幸と秀忠が戦っている頃、家康は会津征伐を中断して愛知まで引き返し、岐阜の大垣城に向けて進軍していました。一方、三成は大阪城から輝元が援軍に来るのを大垣城で待っていました。

東軍の福島正則らが岐阜城を攻めたことで三成は焦り、さらに、こんなにも早く家康が引き返してくるとは思っておらず、三成が計画していた流れとは大きく状況が変わってきたのです。

10月20日に家康が美濃赤坂(岐阜県大垣市赤坂町)に着陣したことを知った三成は慌て、急いで合戦の準備を始めます。そして、両軍は大垣城の近くにある関ケ原で衝突することになるのです。

つまり、関ケ原の本戦は偶発的に起きたもので、もともと関ヶ原で戦う予定はありませんでした。家康を攻撃するのは先の予定でしたが、仕方なく計画を変更して家康と戦うことを決断します。

三成は、大阪城にいる輝元に大垣城まで来るようにお願いしましたが、結局、輝元は来ませんでした。家康はスパイから情報を聞いていたため、迅速な対応により岐阜への進軍が実現しています。

一方、会津征伐の中断で被害を受けることになった人物が山形の最上義光です。

最上は家康から「気づかれぬように福島へ侵入して上杉家を攻撃しなさい」という指示を受けており、言われたとおりに準備を進めていました。

ところが、家康は岐阜に向かうために軍を引き返してしまいます。孤立した最上は上杉家から標的にされ、最上家を中心とする東軍と上杉家を中心とした西軍の戦いが東北で行われることになるわけです。

さて、今回はここまで。いよいよVol.6は、クライマックスとなる関ケ原の本戦と山形の決戦をクローズアップしましょう。天下分け目と言われた関ケ原の戦い、どんなラストを迎えたのでしょうか。

Vol.6はこちら(記事公開後リンクされます)↓

なぜ豊臣家は滅びたのか?戦国時代の終末期「豊臣政権の崩壊」と「関ケ原の戦い」 Vol.6

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

の消滅」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

jpg-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)

」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-185x130.jpg)

-185x130.jpg)

この記事へのコメントはありません。