長谷堂の合戦(慶長出羽合戦)

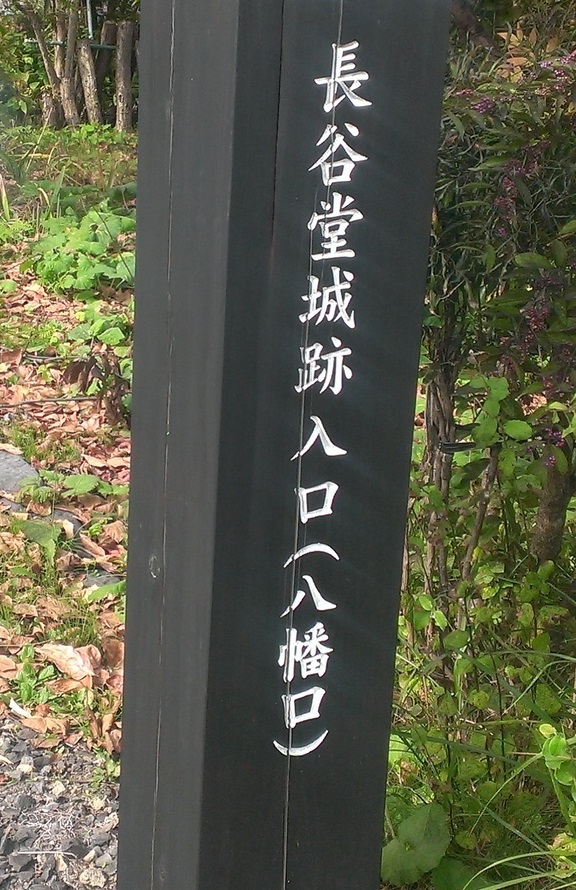

画像:長谷堂城跡(山形市)

長谷堂城では最上家の幹部・志村光安が1000人の兵を率いて守り、対する上杉軍は1万8千人。10月21日、兵力に勝る直江は強行突破で長谷堂城に攻撃を開始しました。

兵力が少ないながらも最上軍は健闘し、翌日の夜に志村は鮭延秀綱など200人で上杉軍の春日元忠に奇襲をかけ、250人の上杉兵を討ち取りました。

直江は鮭延の戦いぶりを聞いて、「鮭延は信玄や謙信に勝る武勇の持ち主」と言ったそうです。10月23日、直江は春日に長谷堂城への攻撃を強めるように指示。

しかし、長谷堂城は深くぬかるんだ田んぼで囲まれており、上杉軍の兵や馬は泥で思うように身動きがとれずに苦戦します。そこへ最上軍が一斉射撃を浴びせ大ダメージを与えました。

直江は田んぼの稲を刈ったり威嚇したり志村を挑発して城の外へ出そうとしますが、志村は挑発にはのらず、それどころか「笑止(笑いが止まらない)」と紙に書いて逆に直江を挑発。

10月27日に留守政景(伊達政景)の率いる伊達軍3000人が山形城の近く小白川に到着し、30日には直江の本陣から約2キロの場所にある須川の沼木に陣を構えます。

これに合わせ最上も31日に山形城を出発し、稲荷塚に着陣。11月4日、直江は長谷堂城に総攻撃をかけましたが、ぬかるんだ田んぼや志村の必死の抵抗により苦戦を強いられます。

しかも上杉軍は上泉泰綱という有能な武将まで討ち取られ、ストレスが爆発寸前の状況。さらに、この日に届いた知らせが直江に追い打ちをかけました。それは、「関ケ原で西軍が敗北した」という悲報でした。

直江兼続と前田慶次

画像:前田慶次郎利丈の錦絵(落合芳幾画-太平記拾遺)

家康の勝利を聞いて戦意を失った直江は自害しようとしましたが、畑谷城から長谷堂城まで共に戦ってきた前田利益(前田慶次)に「命を粗末にするな」と説得され、直江は山形からの撤退を決断します。

関ケ原の本戦で西軍が負けたことによって追われる立場となった上杉軍。11月6日に撤退するも、そのあとを追って最上軍と伊達軍が攻め込んできます。

撤退戦で前田や水原親憲が勇猛果敢に抗戦するなか、直江も鉄砲隊を駆使して応戦。8日に荒砥まで逃げ切り、9日には米沢城(自分の城)に生還しました。

味方に敗北の聞こえあれば、暫く戦士を引き入れんとするところに、敵兵ひしと食い止めて討ってかかるを、前田慶次利貞は槍をとって敵兵を突き崩す

水原常陸介も取り合わせ、手勢二十余騎駈け出て防戦す。その間に味方の兵士長井境まで引退く

参考:上杉家御年譜(米沢温故会)

このように前田利益や水原親憲の勇猛さを記す文献も残っており、直江の戦いっぷりについても最上義光物語に記されています。

最上は、「直江は西軍の敗戦を知っても臆することなく戦った」と敵ながら直江の勇猛さを讃えており、戦後に直江が駿府城を訪れた際、「ウワサ通りの強者だ」と家康にも称賛されたそうです。

関ケ原の本戦、始まる

画像:関ケ原古戦場(岐阜県不破郡関ケ原町)

山形で直江が長谷堂城への攻撃を開始した10月21日、岐阜県の関ケ原町では家康が率いる東軍およそ9万人と豊臣家を支持する西軍およそ8万7千人が集結し、関ヶ原の本戦が幕を開けます。

関ヶ原の本戦は天下分け目と言われるほど歴史的な出来事ですが、実は、6時間ほどで決着がついた戦い。「こんな場所で本当に大軍が戦ったの?」と思ってしまうくらい関ケ原の合戦跡地は狭いです。

それはさておき、関ケ原の本戦について戦況を簡単に確認してみましょう。

21日の午前8時、まず開戦直後に衝突したのは西軍の宇喜多秀家と東軍の福島正則。次に、石田三成の部隊を目掛け、東軍の黒田長政と細川忠興が攻め込みます。

その戦いを追うように藤堂高虎と京極高知の部隊が西軍の大谷吉継に襲い掛かり、次第に合戦の規模が広がっていきました。しかし、なかには合戦に参加しようとしない大名や武将がいました。

開戦直後の戦況

西軍・宇喜多秀家 VS 東軍・福島正則(17000対6000)

西軍・石田三成、島左近、蒲生郷舎 VS 東軍・黒田長政、細川忠興(6900対10400)

西軍・大谷吉継、大谷吉治 VS 東軍・藤堂高虎、京極高知(3100対5500)

西軍・小西行長VS 東軍・織田長益、古田重勝(4000対1650)

西軍・島津義弘 VS 東軍・松平忠吉、井伊直正、本多忠勝(1600対7100)

参考:日本戦史-関原役

開戦から2時間を過ぎた頃、三成は狼煙(煙を起こして合図する)を打ち上げ、まだ参戦していない武将に合戦への参加を促します。西軍の総数は8万7千人でしたが、戦っていたのは3万3千人ほど。

地形的に有利な場所で西軍は戦っていたので応戦できていましたが、宇喜多や三成、小西や大谷の部隊が自分の持ち場を守って戦っているだけで、西軍としての連携はとれていませんでした。

西軍の弱点が浮き彫りになる

画像:関ケ原古戦場(岐阜県不破郡関ケ原町)

一体感が全く無い西軍に対し、違う部隊が多方面から同時攻撃したり包囲したり、兵を補充するように入れ代わり波状攻撃を仕掛けたりするなど、連携がとれて上手くとれて機能している東軍。

戦況を大きく変えたい三成は島津に援軍を求めるため使者を出しましたが、島津は「使者が馬から降りずに用件を伝えてきた。これ、無礼だよね。だから申し出を聞き入れられない」と合流を拒否。

それは仕方ないと諦めた三成。なぜなら、とっておきの作戦があったので不利な状況とは思っていません。

西軍のなかでも兵力の高い小早川秀秋や毛利秀元、長宗我部盛親ら計4万7千人が東軍の後方と両側面から襲い掛かれば一気に戦況が有利になると考えていたのです。

小早川秀秋の軍隊・・・1万5千人が松尾山で待機

毛利秀元の軍隊・・・1万5千人が南宮山で待機

長宗我部盛親の軍隊・・・6600人が栗原山で待機

参考:日本戦史-関原役

ところが、小早川は動き出す気配がなく、毛利と長宗我部は出陣しましたが合戦に参加できず、あっという間に西軍はピンチ。なぜ、このような事態を招いてしまったのか・・・

その理由は、西軍のなかに「裏切者」がいたからです。しかも、東軍に寝返った武将は一人や二人ではありません。なんと、6人もの武将が西軍を裏切ってしまうのです。

というわけでVol.6は、ここまで。今回で連載6回目となりますが、いよいよ次回がラスト。「裏切者はだれなのか?」「関ヶ原の戦いが終わったあとは?」など、クライマックスにクローズアップしていきましょう。

Vol.7は、こちら↓

なぜ豊臣家は滅びたのか?戦国時代の終末期「豊臣政権の崩壊」と「関ケ原の戦い」 Vol.7

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

の消滅」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

jpg-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)

」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-185x130.jpg)

-185x130.jpg)

この記事へのコメントはありません。