動力源その4 友や仲間

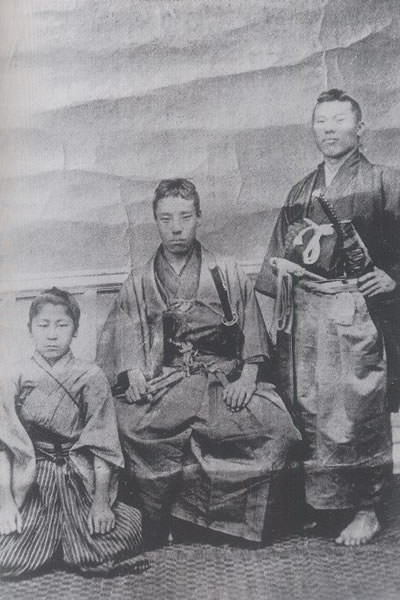

画像:中央・高杉晋作、右・伊藤俊輔(平成25年 萩博物館)

鼻輪も通さぬ放れ牛(暴れ牛)と称されるほど、束縛されずワイルドに生きた晋作。日本史で最も破天荒な人物と言っても大げさではありませんが、晋作を支えた仲間たちの存在も忘れてはいけません。

そのことを晋作自身も痛感していたのでしょう。

艱難を共にすべく、富貴を共にすべからず

(人間は、困難は共にできる。しかし富貴は共にできない)

この言葉は晋作を代表する名言の一つですが、「お互い不遇のときは分かり合えても豊かになると分かり合えなくなる」、つまり、「困難は人との絆を生むが人間は裕福を得ると独占したがる」という意味。

苦楽は仲間と分かち合えるけれど富や権力を手に入れると人間は自分を見失うもので、友や仲間と関係が上手くいかなくなる。だから俺は一人の兵として仲間と同じ立場でいたい・・・。

そうした信念をもって晋作は危険な任務だろうと無理難題と言われる作戦だろうと仲間と共に乗り越え、決して偉ぶることなく富に目がくらむことなく目の前の課題に真っすぐに取り組んでいます。

晋作のワイルドな行動が“暴れ牛”のように見えたとしても、「困難に立ち向かい現状を打破する大胆不敵な改革」を周りの人が不可能とか自由奔放な奴と勝手に決めつけていただけのこと。

さらに、晋作は、こんな言葉も遺しています。

友の信を見るには、死、急、難の三事をもって知れ候

(死に迫る状況や緊急事態、困難に陥ったとき本当の友がわかる)

晋作の友であり弟分といえば、他ならぬ伊藤俊輔(伊藤博文)が一番に思い浮かぶでしょう。下関戦争の交渉や功山寺の挙兵、薩長同盟など幾多の修羅場と難題を共にしています。

また、小倉屋の白石正一郎や松下村塾の同士である山県有朋や久坂玄瑞、奇兵隊の増強に尽力した福田侠平、井上馨(井上聞多)や桂小五郎(木戸孝允)、五代友厚(才助)も晋作の仲間と呼べるでしょう。

困難なときに人間の本性が浮き彫りになることを晋作は悟っており、「上手くいっているときに寄ってくるのは友のふりした上辺の人間。状況が傾くと仮面が剝がれて去っていく」そういうことですね。

そして、自分が困難や緊急時に陥ったとき、そこに残った人間が“誠の友・真の仲間”になるわけです。

反対に、自分の友や仲間が窮地に陥っているとき、「手を貸して共に立ち向かえるか」「見捨てずに協力できるか」という自分の真価が問われる言葉でもあります。

動力源その5 失敗を悔やまない

画像:高杉晋作立志像(山口県萩市-高杉晋作誕生地)

西郷隆盛は「間違いを改めるなら自ら間違っていたと気付けばそれでいい。過ちに執着せず、ただちに一歩を踏み出すべし」と言い、近藤勇は「繰返してならぬものは過失」と言いました。

トーマス・フラーは「失敗のうちで最大の過ちは失敗を何一つ自覚しないことである」と言い、佐久間象山は「良識ある人は間違いに気付いたならば、その間違いを改めることを重んじるのである」と言っています。

そして、晋作は、

過ちを改めれば、それは過ちではない

という言葉を遺しています。「生きていれば間違いを起こすこともあるだろうし、間違いに気づいたら改めればいいわけで、本当の過ちとは同じ間違い(過失)を繰り返すこと」という意味。

つまり、「クヨクヨしたって仕方ない。間違いに気づいて改めたなら“過ちや失敗”ではない。それは経験なのだ」そう勇気づけてくれる言葉ですね。心を折らず前進あるのみ!の晋作らしい名言です。

晋作の行動力や決断力

画像:高杉晋作の像Eastern Culture Association(東洋文化協會)

高杉晋作の行動力や決断力の源になっていたものは、吉田松陰の死や心から本当の友と言える仲間、持ち前のポジティブ思考や周りより一足早く動く実行力であったことが分かります。

幕府に対する怒りや強烈な憎しみなど対抗意識も動力源の一つになっていましたが、根本的な意識は「乱れている現状の日本を軌道修正して新しい日本をつくる」という改革でした。

はじめは、“国を変える”そんなスケールの大きい話など周囲の人間は理解不能だったでしょうが、晋作は行動で示し、不可能と思われることも可能にし、時代の変革期に己の人生を捧げています。

とにかくワイルドで折れないタフな心は、歴史上でもトップクラス。真っすぐな性格だからこそ、ただひたすらに目的へ向かって走り続けたのでしょう。ときには型破りな行動で強引に推し進めてでも。

そして、ブレない信念と折れない心の根底にあったものは“断固たる決意”です。

国のために家が潰れても家などは軽いものである。世間が僕を狂っているといっても構わない

派手な打ち上げ花火を打ち上げて消えていく。それが俺の生き方です

曲がった国が真っ直ぐになるのはいつか分からない。その苦労は死んでからじっくりと味わおう

おもしろきこともなき世におもしろく。すみなすものは心なりけり

「おもしろきこともなき世におもしろく」、この言葉は晋作が最期に残した辞世の句ですが、「心の在り方次第で世の中(人生)は面白くも退屈にもなる」という晋作の心情が強く伝わってきます。

好奇心や探求心に満ち、“矛盾した国家(日本)を変えたい”という大それた野望をもちながら、その一方では“人生を面白く生きたい”という冒険心も持ち合わせていました。

幕末といえば坂本龍馬や西郷隆盛などがクローズアップされがちですが、高杉晋作も明治維新の足掛かりをつくった立役者。晋作のアグレッシブなハングリー精神は、現代人も学ぶべき点が多いように思えますね。

※ハングリー精神・・・強く求め、 達成への強い意志を持って物事に当たる気持ちや心意気

※アグレッシブ・・・言動が積極的で、精力的な目的意識をもつ人、意欲的な人

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

の消滅」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

jpg-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)

」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-185x130.jpg)

-185x130.jpg)

-185x130.jpg)

この記事へのコメントはありません。