島津義弘、真田昌幸、毛利元就・・・「少ない兵力」で大軍に勝利した武将8人

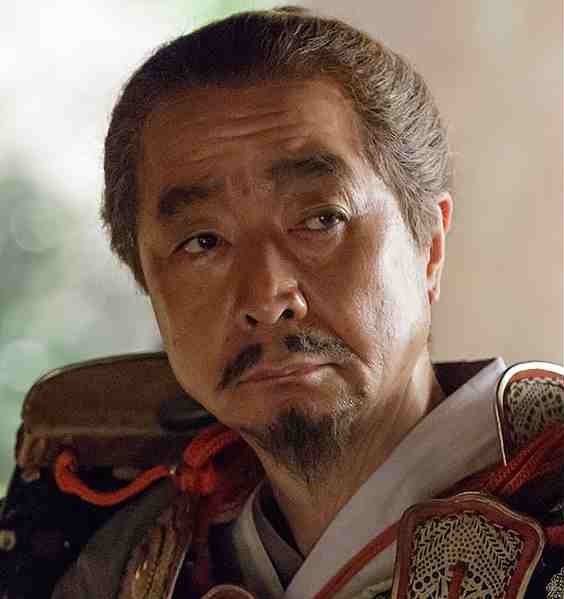

画像:関ケ原合戦祭り2016

群雄割拠の戦国。一家を支える武将は命を張って戦っていたわけですが、ときには"絶体絶命"な合戦に挑まなければならないこともあり、「この兵力差、どう考えたって無茶だろ・・・」って、そんな苦難を強いられることも多々あった時代。

100人の兵隊で1000人を相手したり城を包囲されて籠城したり何倍も差がある大軍と戦えば、当然ながら文字通り"死ぬ覚悟"だったわけで。大抵、大軍が勝利するのは目に見えています。

しかし、何倍もの兵力差があるにも関わらず、少ない手勢で大軍に勝利した武将もいるんですよね。今回は「少ない兵力で大軍に勝利した武将」と題し、伝説的な合戦として歴史に残る戦いをご紹介したいと思います。

厳島の戦い

画像:毛利元就(毛利博物館)

4000人(毛利元就)VS 20000人(陶晴賢)

1555年、毛利元就と陶晴賢が戦った厳島の合戦。元就が中国地方8カ国を制覇するスタート地点となった合戦で、5倍の兵力差がある晴賢の軍勢に見事勝利。元就が戦国大名になる一歩を踏んだ合戦でもありますね。

桶狭間の戦い

画像:歌川芳虎・画「尾張織田上総介信長」(早稲田演劇博物館)

3000人(織田信長)VS 30000人(今川義元)

1560年、天下取りの序章となった信長による桶狭間での奇襲合戦。初めから義元の本陣だけを襲う計画で、周囲を囲む陣営を回避したうえでの策略的な合戦であったことが近年の研究で見えてきているようです。

手子丸城の戦い

画像:©2016真田丸「真田信幸」

800人(真田信幸)VS 5000人(富永主膳)

本能寺の変で信長が亡き後、1583年に関東の北条氏が信濃(長野)に侵攻した際、真田氏が管轄していた城の一つ、手子丸城を落とすために北条は富永主膳を出陣させました。迎え撃つ信幸は真田家の長男。見事に勝利。

沼田城の戦い

画像:画像:©2016真田丸「矢沢頼綱」

2000人(矢沢頼綱)VS 70000人(北条氏の連合軍)

1586年、手子丸城を落とせなかった北条氏は7万の軍勢を率いて再び信濃に侵攻。沼田城は1578年に後北条氏が謙信の死後に起こった御館の乱に乗じて制圧した城でしたが、それを真田昌幸が奪った城でした。

奪還という名目で北条連合軍は城を包囲しましたが、上田の三十郎こと矢沢頼綱(昌幸の叔父であり真田一門衆の長老)が死守し、必死の攻防の末に大軍を追い払うという歴史的な合戦の一つです。

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

の消滅」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

jpg-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)

」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

この記事へのコメントはありません。