泗川の戦い

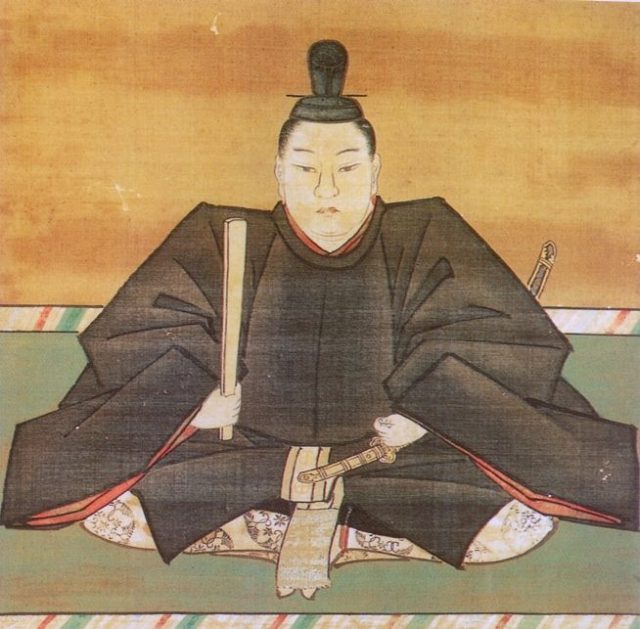

画像:島津義弘(尚古集成館)

7000人(島津義弘)VS 20万人(董一元)

豊臣秀吉が発令した朝鮮出兵において、1598年に朝鮮半島の泗川で島津軍が明の董一元の軍勢(明・朝鮮の連合軍)20万と戦って勝利した合戦。さすがは戦国最強と称された男、スケールが違いますね。

木崎原の戦い

300人(島津義弘)VS 3000人(伊東義祐)

1572年、三州(薩摩・大隈・日向)制圧を目指す島津家が日向国木崎原( 宮崎県えびの市)に侵攻した際に義祐の軍勢と衝突した合戦。兵隊8割を失いながらも島津軍は勝利。これにより伊藤家は消滅することになりました。

第二次上田合戦

画像:真田幸正氏所蔵「真田昌幸」(東京大学史料編纂)

2000人(真田昌幸)VS 37000人(徳川秀忠)

1600年、関ケ原の合戦における上田(長野)で起きた合戦。家康から大軍を預けられ「真田をこらしめてこい」と言われた秀忠は「楽勝ですよ、サクッと片付けて関ケ原に向かいます」と余裕をかましていましたが、結果、秀忠は惨敗。

大幅に兵力を消耗したばかりか関ケ原に遅れるという失態をしでかした息子の秀忠に家康は激怒。昌幸は秀忠の軍勢を足止めすることに成功しました。ちなみに、このとき真田幸村も昌幸と共に戦っています。

川越城の戦い

画像:川越城本丸

8000人(北条綱成)VS 80000人(上杉憲政)

山内上杉氏15代目の憲政が綱成が守備する川越城に大軍で攻撃を仕掛けましたが、援軍でやってきた北条氏康の奇襲に翻弄されて惨敗。憲政は長尾景虎(のちの上杉謙信)を頼って越後へ避難しました。

佐賀城の戦い

画像:龍造寺隆信(宗龍寺蔵)

5000人(龍造寺隆信)VS 60000人(大友宗麟)

九州統一を目論む宗麟は、6万の兵を率いて龍造寺隆信の居城・佐嘉城(佐賀城)を包囲。龍造寺の家臣・鍋島直茂が500の部隊を率いて大友軍の本陣・今山に夜襲を仕掛けて見事勝利。

この奇襲作戦が足掛かりとなり大友軍は衰退し、敗北。この合戦を機に九州で勢いのあった大友家は弱まり、大友氏、龍造寺氏、島津氏の三者による九州地方における勢力争いが本格化するのです。

今山の戦い

画像:小室達・作「伊達政宗の騎馬像」(仙台城本丸)

800人(伊達政宗)VS 30000人(佐竹義重)

1586年、宮城に侵攻してきた佐竹軍を伊達政宗が迎え撃った合戦。のちに政宗は「人取橋の攻防戦は人生で最も恐ろしい戦いだった」と述べるほど激戦を強いられたそうです。とはいえ、親交を防ぐことに成功し、政宗は見事勝利。

負け戦をひっくり返した武将たち

画像:関ケ原合戦祭り2016

どう考えても兵力に違いがあり過ぎる・・・、そんな"負け戦"とも言える合戦に恐れることなく挑んだ武将の数々。たとえば沼田城の戦いは、35倍の兵力差があったにも関わらず矢沢頼綱が勝利していますよね。

まさに、どんでん返し。第二次上田合戦で負けた秀忠は、「真田昌幸を見くびったからだ」と 家康から お叱りを受けていますし、必ずしも大軍が勝つとは限らなかったのです。

そうした武将たちは、少ない手勢でも"攻め方"や"守り方"が上手だったというのも一つの理由ですが・・・。戦国時代の歴史に合戦はつきもの。テーマに絞って合戦をリサーチすると、また違った歴史の楽しみ方ができますね。

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

の消滅」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

jpg-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)

」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-185x130.jpg)

この記事へのコメントはありません。