なぜ謙信は戦いを繰り返したのか?

画像:上杉謙信公之像(春日山城)

歴史上の人物を語るうえで美談はつきもの。その人物が後世に語り継がれる偉大な人物であれば、なおさら美談がまとわりつく。しかし、経緯だけを辿ると”本質”が見えてくる。

何のために戦ったのか、その目的は果たされたのか、その後はどうなったのか、だからクラウゼヴィッツが言うように「勝敗は関係ない」ということにつながるわけだ。

川中島の戦いで有名な美談・逸話と言えば「謙信が塩不足になった武田の領地に塩を送った」話や「川中島での一騎打ち」などあるが、史実だけに目を向けると必要でないことがわかるだろう。

フィルターを通さずに歴史を知るとき、ロマンと史実は別ものということになる。しかし、個人的に美談は好きだ。歴史にロマンを感じ、現代までの過程に想いを馳せることができる。

味気ない話だけでなく、ときには美談に酔いしれるのも悪くない。

さて、「謙信の本当の凄さ」は、その知的センスである。謙信は軍神と恐れられるほど戦っているにも関わらず、ほとんど領土が増えていない。

「義のために戦ったから私益を得る必要がなく領地を拡大しなかった」「損得勘定しない武将だった」など”逸話”が語られているが、美談や武勇伝を用いなくても謙信が優れた人物であったことはわかる。

まず、謙信が生まれた越後国(新潟)は山沿いで盆地も多く、それぞれの村が独立していたので地元の有力者や腕っぷしの強い武将が多く暮らしていた。

しかも、この頃の越後はあちらこちらで内乱が起きており、治安も悪かった。家を継いだところで、そんな人たちを一つにまとめて治安を安定させるのは容易ではない。

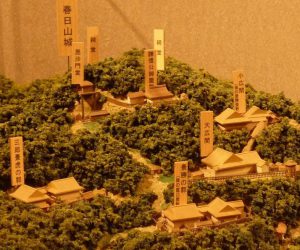

画像:春日山城レプリカ(上越市埋蔵文化財センター)

そこで謙信は考えた。共通の敵をつくって仲間を増やして団結しようと。つまり、不仲であっても「共通の敵」ができると団結する。やがて、それは組織へと形を変え、大きな力を生むわけだ。

謙信は内部の対立を解消するために事あるごとに敵をつくっては仲間を増やし、次々と戦い続けた。無理な理由をつけて敵をつくって戦ったこともある。

そんな矢先、謙信は地方で有力な武家と険悪なムードになったが戦わずに城に引きこもる。それどころか戦う理由ができてもボイコットし、すでに謙信の仲間になっていた家臣や武士たちはお手上げ状態。

家臣たちは謙信に頭を下げ、この一件により「越後は謙信がまとめているのだ」と認識した。見事に謙信の思惑通りになったわけで、それまで内乱続きの越後国を統一したのであった。

はたから見れば何のために戦いを繰り返しているか謎だっただろう。戦いに勝っても領土を得ることなく、それでも戦うことを止めなかった謙信。ゆえに、「私益のために戦わない」という逸話ができたのだと思う。

しかし、謙信には正しい目的があった。越後を統治するために敵をつくって周囲に共通の目的を与え仲間を増やし、その結果として越後国のリーダーに昇りつめたのだから。

つまり、ちゃっかり利益を得たわけだ。もちろん、この利益は後から付いてきたもの。

とはいえ、ただ強いだけでは家臣も付いてこなかっただろうし、やはり謙信は人を魅了する不思議なオーラをもった人格者であったのではないだろうか。

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

の消滅」-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」-190x190.jpg)

-1-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

は過去に251回も変更された?年号を決めるときのルールと法律-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

jpg-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.png)

-190x190.png)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

」が切腹した理由(後編)-190x190.jpg)

」が切腹した理由(前編)-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-190x190.jpg)

-1-185x130.jpg)

-185x130.jpg)

この記事へのコメントはありません。